Смотрите также Андреева Юрия Викторовича

Юрий Викторович Андреев

Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы

Часть II. Эпоха средней и поздней бронзы

Глава 1. Первые дворцы и ранние протогорода на Крите

Критские поселения периода старых дворцов (2000-1700 гг. до н. э., по Маринатосу и Шахермайру — Schachermeyr, 1964, S. 46) намного превосходят богатством и разнообразием археологического материала предшествующие им поселения эпохи ранней бронзы. Уже само по себе это обстоятельство может расцениваться как свидетельство резкого увеличения численности населения на Крите, а также и повышения уровня его концентрации.1 Некоторые из них представлены довольно значительными фрагментами жилой застройки, которые могут служить основой для попыток реконструкции их общей планировки, а также и для выяснения их исторической специфики. Нельзя, конечно, упускать из виду, что общее число таких фрагментов пока еще не столь уж велико (здесь действует все тот же постоянно мешающий работе археологов фактор: более поздняя застройка стирает следы более ранней) и в силу этого наши представления о минойской урбанизации первых веков II тыс. заключают в себе еще немало пробелов.

К сожалению, мы все еще лишены возможности проследить процесс эволюции хотя бы одного минойского поселения в критический период, примерно с 2200 до 2000 или 1900 г. до н. э., на который, согласно разделяемому многими авторами убеждению, падает генезис дворцовой цивилизации. Особенно остро и болезненно эта характерная для всей территории Крита нехватка конкретной археологической информации о событиях рубежа III-II тыс. до н. э. ощущается в самих дворцовых центрах, формирование которых мы все еще очень плохо себе представляем. По-видимому, именно эта неполнота археологической картины периода вызывает у ряда авторов ощущение внезапности появления первых дворцов и всей связанной с ними цивилизации (см., напр.: Graham, 1972, р. 229). Некоторые даже заключают отсюда, что это событие, в сущности, никак не было подготовлено предшествующим развитием минойского общества и, следовательно, может быть объяснено вмешательством какой-то внешней силы, например как результат прибытия на Крит в конце III или в начале II тыс. до [84] н. э. каких-то носителей новой, более высокой культуры (Palmer, 1961, р. 238 ff.; ср.: Schachermeyr, 1964, S. 56; Branigan, 1970a, р. 125).

Допуская известную правомерность концепций такого рода, нельзя, однако, не считаться с тем удручающим, но вместе с тем и совершенно непреложным фактом, что до сих пор мы еще просто не знаем, что происходило в Кноссе, Фесте, Маллии и Като Закро на рубеже III-II тыс. до н. э., какой тип поселения предшествовал в этих местах возникновению первых дворцовых ансамблей, как и когда возникли сами эти ансамбли и что они собой первоначально представляли. Как в новейшей, так и в более ранней литературе нет недостатка в гипотезах, авторы которых пытаются так или иначе ответить на все эти вопросы. Однако найти среди них хотя бы одну, в достаточной мере обоснованную фактическим материалом, чрезвычайно трудно.

Не вдаваясь в подробное рассмотрение уже давно и пока что безуспешно ведущейся дискуссии о генезисе критской дворцовой архитектуры, укажем лишь, что в ней едва ли не с самого начала наметилась довольно четкая поляризация двух противоположных точек зрения. Одна из них восходит к самому основоположнику минойской археологии А. Эвансу. Во втором томе своего «Дворца Миноса» он писал: «Мы видим фактически более или менее одновременное введение на острове в разных его местах уже сведенной к некоему стереотипу модели. Отсюда было бы резонно заключить, что эта модель была заимствована из какого-то восточного источника» (Evans, 1928, pt 1, р. 269). Эта гипотеза получила свое дальнейшее развитие в работах таких известных археологов-востоковедов, как Л. Вулли, С. Ллойд и Дж. Меллаарт. В частности, Вулли, сравнивая открытый им дворец в Алалахе (Тель Атчана) с дворцами Крита, пришел к следующему весьма категорическому заключению: «Мы обязаны верить, что ученые эксперты, члены гильдий архитекторов и художников, были приглашены отправиться морем из Азии (возможно, из самого Алалаха, учитывая, что он имел свой средиземноморский порт) с тем, чтобы строить и украшать дворцы критских правителей» (Wolley, 1953, р. 77; Lloyd, Mellaart, 1956, р. 118 ff.; Palmer, 1961, р. 239 f.; Willetts, 1962, р. 17, 23; ср.: Lawrence, 1951, р. 81 ff.; Schachermeyr, 1964, S. 80 f.; Hood, 1971, p. 50; Naumann, 1971, S. 391; Willetts, 1977, p. 63; Cadodan, 1986, p. 168 f.).

Представление о восточном происхождении критской дворцовой архитектуры было решительно отвергнуто известным немецким искусствоведом Фр. Матцем, которого поддержал в этом вопросе американский историк архитектуры Дж. Грэхем. Подвергнув тщательному формальному анализу планировку минойских и более или менее синхронных с ними переднеазиатских дворцов, таких как дворцы Мари, Алалаха, Бейсесултана, Матц пришел к выводу о радикальном различии основных эстетических принципов, заложенных в этих двух типах архитектурных ансамблей. В то время как в критской архитектуре безраздельно доминирует принцип «конъюнктивности», т. е. динамической связи всех основных частей дворцового ансамбля, планировка дворцов Анатолии и Северной Сирии, с которыми их обычно сравнивают, подчинена прямо противоположному инъюнктивному принципу, что ведет к обособлению и замкнутости отдельных частей здания (Matz, 1962, р. 92 f.; 1973, р. 149). Несколько более гибкую позицию занял в развернувшейся дискуссии Дж. Грэхем. Допуская возможность заимствований и обмена идеями как с той, так и с другой стороны и указывая на целый ряд точек соприкосновения между дворцами Крита и Передней Азии как в общих принципах планировки, так и в [85] использовавшихся строителями дворцов конструктивных приемах, он тем не менее настаивает на коренной оригинальности минойской архитектурной традиции: «В рамках этого широкого сходства различия так глубоки и так прочно укоренены, что кто может положительно сказать, действительно ли один тип дворцовой архитектуры оказал влияние на другой в сколько-нибудь значительной степени?» (Graham, 1972, р. 230 ff.; см. также: Branigan, 1970a, р. 51 f.).

Конкретные археологические памятники,2 на которые ссылается Матц в подтверждение своей гипотезы о сугубо автохтонном критском или общеэгейском происхождении планировки минойских дворцов с характерным для них свободным пространством в центре жилого массива, в действительности едва ли могут претендовать на то, чтобы считаться даже отдаленными прототипами дворцовых ансамблей. Тем не менее идея Матца еще и сейчас продолжает пользоваться довольно широкой популярностью и разделяется многими другими исследователями. Все они, как бы ни различались между собой их взгляды на стоящую перед нами проблему, убеждены в том, что истоки дворцовой архитектуры II тыс. следует искать в конструкциях рядовых жилых построек предшествующей эпохи. Общее число таких построек, как мы уже знаем, крайне невелико, и неудивительно, что внимание исследователей, специально занимающихся проблемой генезиса критских дворцов, сейчас сосредоточено главным образом на двух уже известных нам памятниках раннеминойского времени. Это так называемый «дом на вершине холма» в Василики и общинное жилище в Миртосе (Фурну Корифи). Как было уже отмечено, оба эти сооружения по-разному оцениваются в новейшей литературе. Одни авторы (Хатчинсон, Матц, Худ, Шахермайр, Брэниген) готовы видеть в них (особенно в жилом комплексе Василики) то ли виллы (усадьбы), то ли небольшие дворцы, от которых лежит прямой путь к настоящим большим дворцам II тыс. Однако другие исследователи (Лоуренс, Уоррен, Уиллетс, Зоис) относят их — и, как нам думается, с гораздо большим основанием — к категории коммунальных (клановых) домов, типичных для еще бесклассового общества. Означает ли это, что между интерпретируемыми таким образом комплексами Василики и Миртоса и позднейшими дворцами не могло быть никакой преемственной связи? В категорически отрицательной форме отвечает на этот вопрос греческий археолог А. Зоис, который, основываясь на результатах своих раскопок в Василики, предложил совершенно новую реконструкцию этого поселения. Для него дворец и коммунальное жилище — понятия взаимоисключающие. Следовательно, никакой генетической преемственной связи между ними быть не может (Zois, 1982b, S. 212 f.).

Многочисленные исторические и этнографические параллели подсказывают нам, что на ранних стадиях процесса классообразования «дворец», т. е. жилище вождя, и «большой дом», т. е. жилище большесемейной общины или одного из родовых сегментов, практически нередко совпадают. Как правило, в этом бывают заинтересованы сами вожди, которые хорошо сознают, что их сила и могущество находятся в прямой зависимости от силы и могущества их рода, и [86] поэтому стараются жить там, где живет основная масса их сородичей.3 Поэтому в чисто теоретическом плане ничто не мешает нам квалифицировать архитектурные комплексы Василики и Миртоса как отдаленные прототипы или эмбриональные формы позднейших дворцовых ансамблей. В принципе каждый из этих комплексов мог быть, если этого так хочется Брэнигену, резиденцией какого-нибудь local leader или village dignitary (Branigan, 1970a, р. 42), хотя, само собой разумеется, отнюдь не его частной усадьбой или виллой, поскольку и сам этот «лидер» в конкретных исторических условиях той эпохи мог действовать лишь как представитель какого-то коллектива.

Было бы опасно, однако, пытаться слишком форсировать достаточно медленные темпы развития такого архаически застойного общества, как минойское, забывая о большой временной дистанции (далее мы попытаемся показать, что она была еще больше, нежели ее обычно представляют), отделяющей критские дворцы XVI-XV вв. до н. э. от их более чем скромных прототипов в эпоху ранней бронзы. Дело, разумеется, не просто в числе столетий, составляющих этот переходный период, а в том, что за эти столетия в минойском обществе происходило постепенное накопление некоего нового качества, результатом которого был диалектический скачок на новую ступень развития, проявившийся, в частности, в появлении на Крите «классической» дворцовой архитектуры. Забегая несколько вперед, заметим, что эта архитектура никак не может быть выведена прямо и непосредственно из массовой жилищной архитектуры раннеминойской эпохи, хотя и связана с ней общностью целого ряда как конструктивных, так и формально эстетических элементов. Также и в чисто социальном плане минойский дворец середины II тыс. до н.э. невозможно расценивать как простую или же только увеличенную в несколько раз «репродукцию» общинного жилища эпохи ранней бронзы. Непонимание этого важного качественного различия между дворцом и предшествующим ему «большим домом» весьма ощутимо в работах некоторых зарубежных и отечественных авторов, активно выступающих против модернизации общественных отношений минойской эпохи (тенденция, которую мы всецело разделяем и поддерживаем).

Выше мы уже ссылались на рекомендацию английского археолога П. Уоррена искать происхождение дворца среди раннеминойских общинных жилищ типа комплексов, открытых в Миртосе и Василики (ср.: Branigan, 1970a, р. 48, 120). Логически рассуждая, мы должны были бы в этом случае признать, что и дворцы тоже были в некотором роде общинными домами, хотя сам Уоррен прямо нигде этого не говорит (ср.: Zois, 1982b, S. 209; Willetts, 1977, р. 63). Именно такой вывод был сделан в свое время известным советским исследователем минойского Крита Б. Л. Богаевским. Кносский дворец воспринимался им как «чрезмерное увеличение в ширину и в высоту ранее существовавших на поверхности Кносского холма общинных домов материнского рода» и в то же время как «часть общинного племенного поселка, коллективное поселение крупного и экономически мощного рода, возглавляемого начальником племени» (Богаевский, 1933, с. 700; 1936, с. 76, 78). Этот вывод был подкреплен у Богаевского с помощью широкого привлечения этнографических параллелей. Критские [87] дворцы сопоставлялись с укрепленными поселками и общинными жилищами кавказских горцев, с мексиканскими пуэбло, в которых этот автор склонен был видеть типологически весьма близкие к дворцам формы первобытных поселений.

Лишь поверхностный наблюдатель может игнорировать колоссальные различия, существующие между минойскими дворцами в их классической форме и такими достаточно примитивными сооружениями, как те же мексиканские пуэбло или общинный дом, открытый П. Уорреном в Миртосе. Ни в одной из этих построек мы не найдем ничего, даже отдаленно напоминающего монументальные парадные лестницы, причудливо изгибающиеся коридоры, анфилады зал, предназначенных для торжественных церемоний и приемов, просторные портики и террасы, многоцветье фресковой живописи, короче говоря, всего того, что составляет эстетическую специфику критской дворцовой архитектуры эпохи расцвета минойской цивилизации. Но, может быть, такое сближение было бы более оправданно для более ранних стадий в эволюции дворцовых ансамблей? К сожалению, как раз об этих ранних фазах в истории дворцов, имеющих ключевое значение для понимания их генезиса, мы располагаем сейчас лишь самой скудной информацией, на основании которой трудно составить даже самое общее представление о ходе этого процесса.

В настоящее время в литературе почти безраздельно доминирует концепция, согласно которой первые дворцы внезапно появились в практически уже готовом виде еще в CMI период, т. е. в самом начале II или даже в конце III тыс. (Lloyd, Müller, Martin, 1974, р. 195 ff.; Christopoulos, 1974, р. 146; Davaras, 1976, р. 87; Cadogan, 1986, р. 165). Уже тогда их планировка была подчинена одной и той же четко заданной конструктивной идее: в каждом конкретном случае все основные элементы дворцового комплекса были компактно сгруппированы вокруг центрального двора, вытянутого строго по стрелке компаса с севера на юг, и представляли собой единый самодовлеющий архитектурный ансамбль. Дальнейшее развитие могло идти лишь по линии усовершенствования и усложнения этого изначально выработанного плана, введения в него некоторых новых, первоначально отсутствовавших элементов, усиления и акцентировки монументальности дворцового здания, обогащения его декоративного убранства и т. д. В сущности концепция эта построена в значительной мере по методу обратной проекции: дворцовая архитектура периода расцвета со всеми ее наиболее характерными особенностями переносится в прошлое, к самым истокам минойской цивилизации, и уже здесь находит свое объяснение как некий изначально заданный исторический феномен. Но если сама по себе эта операция не требует особенно большого труда от тех, кто ее проделывает, найти конкретные археологические подтверждения ее правомерности — задача гораздо более трудная.4

До начала 60-х годов, когда появились первые сообщения о результатах работы экспедиции Д. Леви в Фесте, присущая многим археологам уверенность в принципиальной однотипности «старых» и «новых дворцов» покоилась главным образом на смелых реконструкциях начальных стадий в истории Кносского дворца, содержавшихся в первом томе знаменитой книги А. Эванса «Дворец [88] Миноса». Согласно конценции Эванса, дворцовый ансамбль Кносса прошел в своем развитии несколько последовательных этапов. Древнейший из них он датирует концом раннеминойской эпохи. Единственное архитектурное сооружение, сохранившееся от этого времени, это так называемый «гипогей», о котором мы уже упоминали прежде. Открытие гипогея позволило Эвансу говорить о том, что уже в III тыс. (по крайней мере в конце этого периода) на Кносском холме существовал некий «локальный предшественник» дворцового комплекса, занимавший определенную часть его территории (Evans, 1921, р. 127; ср.: Cadogan, 1986, р. 159).

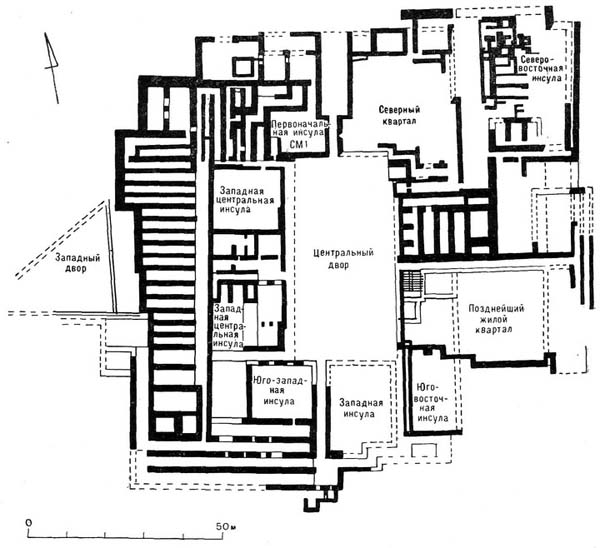

Гораздо более категоричен Эванс в своих суждениях о следующей стадии в эволюции дворца, падающей на СМI период. Уже в начале этого периода основная часть территории дворцового холма была обнесена массивной каменной оградой (enceinte) более или менее прямоугольной конфигурации. Тогда же была «срезана» верхушка холма, а на образовавшейся плоскости впервые разбит центральный двор (ibid., р. 134). Одновременно неподалеку от северного входа во дворец была воздвигнута массивная каменная башня (кеер), поставленная уступом со слегка округленными углами (ibid., р. 136 ff.). Сам дворец в этот период еще не был единым зданием, а состоял из изолированных блоков-инсул, располагавшихся по периметру центрального двора на пространстве, обнесенном наружной оградой. На плане (ibid., fig. 152), составленном архитектором экспедиции Эванса д-ром Файфом, различаются по крайней мере восемь таких инсул (рис. 11). Таким образом, в воображении Эванса первый дворец Кносса рисовался каким-то подобием средневекового замка или монастыря (характерно само его пристрастие к средневековой терминологии: «кип», «донжон», «бейли» и т. п.), как подчиненный единому плану комплекс жилых и хозяйственных помещений, сгруппированных внутри общей оборонительной стены (Эванс решительно подчеркивает именно фортификационный характер этой «ограды», а также башни и самих инсул — ibid., р. 139, 141).

Эта исходная схема дворцовой планировки подверглась радикальной переработке в начале следующего СМII периода. Дворец, как указывает Эванс, вступил в стадию «консолидации», в процессе которой конгломерат обособленных домов-инсул трансформировался в огромное здание, охватывающее со всех сторон центральный двор (ibid., р. 142, 203 ff.; Пендлбери, с. 145 слл.). Проходы между инсулами были перекрыты и превратились во внутренние коридоры дворца. Дворец существенно вырос в размерах и приобрел очертания, сохранившиеся лишь с незначительными изменениями вплоть до ПМI-II периодов. С запада к нему был пристроен длинный ряд складов. В восточном склоне дворцового холма была вырыта глубокая выемка, достигшая самых нижних неолитических слоев. В нее были встроены нижние этажи так называемого «жилого квартала». После этого (в течение СМIII и ПМI-II периодов) отдельные части дворца еще продолжали перестраиваться, меняли свою планировку, элементы архитектурной отделки. Однако общий характер дворцового ансамбля оставался неизменным вплоть до его разрушения на рубеже XV-XIV вв. до н. э.

Почти каждый из этих тезисов Эванса вызывает вопросы, на которые трудно найти ясный и определенный ответ в тексте его прославленной книги. На плане д-ра Файфа показан лишь небольшой участок «ограды», окружавшей первоначальный дворец. Он проходит всего в нескольких метрах от стены западного фасада и, не доходя до западного портика, явно (судя по закругленной линии) делает резкий поворот на восток. Но в этом случае за пределами «ограды» [89]

Рис. 11. Реконструкция первоначальной планировки Кносского дворца (по Эвансу)

наверняка оказались бы все три южные инсулы, обозначенные на том же плане. Позднее (после раскопок 1930 г. на территории западного двора) Эванс передвинул линию «ограды» дальше на запад так, чтобы она охватывала большую часть западного двора, и при этом придал ей совершенно иную конфигурацию. Далее, на плане Файфа достаточно ясно очерчены контуры всех восьми инсул, окружающих центральный двор. Однако систематического обоснования именно такого, а не какого-нибудь иного их расположения Эванс в своей книге нигде не дает. Единственное исключение сделано для уже упоминавшейся «сторожевой башни», также включенной в число инсул. Обо всех прочих сказано только, что они «ясно прослеживаются через все позднейшие изменения» и поэтому «легко поддаются методическому описанию» (Evans, 1921, р. 203). Столь категоричные заявления при отсутствии всякой серьезной аргументации невольно наводят на мысль, что автор просто «угадал» очертания инсул и их размещение, вглядываясь в план позднего дворца и не особенно заботясь о конкретном археологическом [90] подтверждении своих догадок.5 Наконец, перемешанный керамический материал, извлеченный из так называемого «гипогея» под южным портиком дворца, едва ли может служить достаточным основанием для датировки центрального двора CMI периодом (к этому времени относятся самые поздние из найденных здесь черепков — ibid, р. 134), так как в принципе он мог происходить откуда угодно, например из уже упомянутой выемки в восточном крыле дворца с встроенным в нее «жилым кварталом».

Неудивительно, что предложенная Эвансом реконструкция первоначального дворца вызвала серьезные сомнения у таких авторитетных специалистов, как Дж. Грэхем и Н. Платон6 (Graham, 1972, р. 230; Platon, 1968, s. 135 sqq.; 1966, р. 140). Едва ли, однако, заслуживает большего доверия противоположная тенденция, выражающаяся в поисках изначального единства дворцового ансамбля, с которой мы сталкиваемся у того же Платона. Гораздо более благоразумно поступает, как нам думается, Грэхем, открыто сознающийся в своей неспособности дать читателю хотя бы приблизительное представление о начальных этапах в эволюции как Кносского дворца, так и всех других дворцов минойского Крита.

С чисто археологической точки зрения реальность второй ступени в схеме Эванса, или так называемой «консолидации дворца», в СМII периоде представляется ничуть не более достоверной, чем предыдущая. Здесь также отсутствует систематическое обоснование наиболее важных положений, а предлагаемые датировки отдельных частей дворцового комплекса оставляют впечатление полной произвольности. Да и вообще после того как Л. Палмер в ряде своих работ, специально посвященных этой проблеме, наглядно продемонстрировал недостаточную корректность (чтобы не сказать — полную несостоятельность) эвансовской стратиграфии применительно к позднеминойскому или, может быть, уже микенскому дворцу Кносса, не внушают особого доверия и его хронологические выкладки, относящиеся к более ранним этапам в истории этого замечательного памятника критской архитектуры.7

Недавнее зондирование, предпринятое сотрудниками Британской археологической школы в Афинах, в западном крыле дворца увенчалось результатами, способными только обескуражить любого последовательного сторонника концепции Эванса. Выяснилось, что основание дворца почти во всей этой его части имеет под собой прямо и непосредственно слои PMI-II и неолитического периодов. Слои среднеминойского периода вплоть до самого его [91] конца (СМIIIC периода) практически отсутствуют. Английские археологи объясняют это неожиданное обстоятельство тем, что после сильного пожара, уничтожившего дворец в СМIIIВ периоде, все его западное крыло было построено заново, а строительные остатки предшествующего времени вынесены за пределы дворца.8 Но чего же стоят в таком случае любые реконструкции «первоначального дворцового ансамбля», будь то инсульная схема Эванса. или же концепция изначальной сплошной застройки, принятая некоторыми другими археологами? Совершенно очевидно, что рассчитывать на восстановление хотя бы приблизительного плана «древнего дворца» или «дворцов» при имеющихся в нашем распоряжении чрезвычайно скудных археологических данных просто не имеет смысла.

Опыт раскопок Кносса и других дворцовых центров Крита подсказывает, что в настоящий момент можно ожидать лишь выявления небольших фрагментов первоначальной планировки на участках, менее всего пострадавших от позднейшей застройки и сохранивших благодаря этому более или менее четкую стратификацию археологических слоев. Такими относительно свободными от поздних напластований участками могут считаться дворцовые дворы: внутренний и западный. Выше мы уже упоминали об открытии группы неолитических домов под поверхностью центрального двора в Кноссе. В Фесте итальянским археологам под руководством Д. Леви удалось вскрыть значительную часть западного крыла «древнего дворца». Относительно хорошая ее сохранность, позволяющая представить общий контур и расположение довольно большой группы дворцовых помещений (правда, преимущественно подвальных), объясняется тем, что при постройке примерно на этом же месте более позднего «нового дворца» его западный фасад был передвинут на семь с лишним метров к востоку от той черты, по которой он проходил первоначально. Благодаря этому обстоятельству следы старой застройки сохранились под поверхностью сильно расширенного западного двора. В процессе раскопок выяснилось, что остатки стен «старого дворца» при каждой новой его перестройке не сносились, а только выравнивались. Промежутки между ними заполнялись строительным мусором и покрывались цементом. Эта конструкция служила фундаментом, на котором возводился очередной «вариант» дворца. Всего Леви насчитал в этой сложной cубструктуре «нового дворца» три строительные фазы, вместе составляющие единый «протодворцовый период» (Levi, 1964, р. 4). В основании дворцового комплекса был выявлен еще один, наиболее древний слой, который Леви склонен связывать с периодом, непосредственно предшествующим его зарождению в конце III — начале II тыс. (ср.: Schachermeyr, 1964, S. 68).

Продолжительность всего «протодворцового периода» в Фесте составляет, согласно расчетам Леви, около трехсот лет — с 1850 по 1550 г. до н. э., что соответствует примерно CMII-III периодам по хронологической шкале Эванса.9 В течение всего этого временного отрезка во дворце, как думает Леви, производились [92] лишь незначительные перестройки отдельных помещений, во время которых могли перемещаться перегородки между комнатами, двери, лестницы, скамьи, хотя общий план комплекса, так же как и конструктивные приемы его строителей, за этот период почти не изменились. Далее мы увидим, что в этом вопросе Леви вступает в известное противоречие с самим собой: все-таки при переходе от второй строительной фазы к третьей имели место изменения, и весьма существенные.

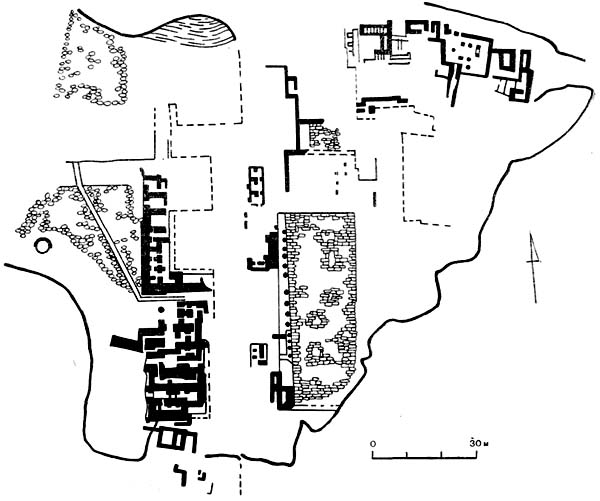

Рис. 12. «Старый дворец» в Фесте

Непосредственным результатом раскопок экспедиции Леви было открытие значительной части западного фасада «старого дворца» (рис. 12). К облицованной гипсовыми ортостатами стене фасада примыкал довольно большой и сложный комплекс внутренних помещений дворца. Большую их часть составляли неосвещенные подвалы, служившие хранилищами всевозможной утвари (Levi, 1964, р. 6). Здесь были найдены большие глиняные лампы, маленькие светильники, разнообразная керамика, включающая пифосы, амфоры, маленькие чашечки [93] с тонкими стенками типа так называемых «яичных скорлупок» и т. д. Встречаются и более ценные находки. Так, в помещении II были обнаружены печати и таблички с надписями, сделанными линейным письмом А. И то и другое принадлежит, как думает Леви, к первой строительной фазе. В соседнем помещении IV было обнаружено какое-то подобие каменного ложа со стенной росписью над ним, воспроизводящей занавес. Леви заключает отсюда, что здесь находилась спальня некоей дамы (ibid., р. 7). Пол в этом помещении был оштукатурен и расписан геометрическими узорами (первый образец такого рода декора в минойской архитектуре!). К югу от комплекса со «спальней» находилась группа небольших помещений, которые, по словам Леви, «представляют скромный эквивалент впечатляющей анфиладе кладовых в Кноссе». Здесь стояло несколько пифосов, в одном из которых были обнаружены виноградные косточки.

Показанная на планах (ibid., fig. 1-2) линия фасада дворца имела несколько выступов и впадин, что вообще характерно для минойской дворцовой архитектуры. Дальше всех выдается за общую линию стены выступ, образуемый двумя так называемыми «бастионами», назначение которых остается неясным. Возможно, они должны были защищать расположенные по обе стороны от них входы во дворец. Третий вход в здание, расположенный несколько южнее двух первых, представлял собой, по определению Леви, «миниатюрного предшественника большой лестницы, которая поднимается к пропилеям нашего позднего дворца» (ibid., р. 7). Ряд ступеней ведет отсюда к какому-то подобию вестибюля, окаймленному по стенам скамьями и имеющему бассейн для умывания. Под полом этого помещения был проложен главный дренажный желоб дворца. Южный угол западного фасада ограничивала толстая стена, отделенная узким проходом от находившихся дальше к югу построек (XVI-XIX), в которых Леви видит обычные дома, относящиеся к тому же времени, что и «старый дворец» (ibid., р. 8).

Судя по всему, раскопки итальянских археологов вскрыли лишь небольшую часть какого-то крупного архитектурного комплекса (или, может быть, комплексов?), предшествовавшего «новому дворцу» Феста на занимаемой им территории. Подлинные размеры и планировку всего этого комплекса сейчас невозможно представить. Мы не знаем, как далеко простиралось на восток и на север (по крайней мере в двух первых строительных фазах, установленных Леви) так называемое «западное крыло» протодворца, существовал ли уже в это время центральный двор (говоря о начальных этапах истории дворца, соответствующих СМII периоду, Леви ни словом о нем не упоминает) и что находилось к востоку, северу и югу от него. Высказывалось предположение, что «старый дворец» по площади даже несколько превосходил сменивший его «новый дворец».10 При этом учитывалось не только пространство, занятое центральным двором и непосредственно окружающими его помещениями, но и так называемый «Nordosttrakt» — вытянутый в длину с запада на восток комплекс помещений, среди которых центральное положение занимает зал с колоннами или, может быть, двор перистильного типа (Sinos, 1971, s. 46). Этот комплекс действительно выходит далеко за пределы территории, занятой [94] позднейшей дворцовой застройкой. Однако можно ли считать его интегральной частью древнейшего дворцового здания? Едва ли. Судя по его ориентации, заметно отклоняющейся от осевой линии как «старого», так и «нового дворцов», это было какое-то обособленное сооружение, может быть, из числа дворцовых пристроек или же кварталов минойского «города». К тому же датировка этого комплекса, открытого еще Л. Пернье, нуждается теперь в тщательной проверке (Schachermeyr, 1964, S. 326, Anm. 6).

Одновременно с раскопками вдоль линии западного фасада «старого дворца» важное открытие было сделано в противоположной части западного крыла, выходящей к центральному двору: при пробных раскопках под полом так называемого «мужского мегарона» «нового дворца» (помещение № 2) было обнаружено большое (насчитывающее около 7000 экз.) скопление глиняных слепков с печатей. Как указывает Леви, в большинстве своем эти слепки использовались для запечатывания кувшинов «вероятно, содержавших дорогие вина, благовония и мази, присылаемые князьям Феста их подданными или же другими критскими князьями из более удаленных городов» (Levi, 1964, р. 9). Вместе с архивом слепков было найдено некоторое число табличек с надписями, сделанными линейным письмом А в его древнейшей форме. Вся керамика из этого слоя принадлежит к первой протодворцовой фазе. Находка эта, несомненно, представляет большой интерес для исследователей. Однако выхваченная из своего археологического «контекста» (в сущности, мы не знаем, где находилось и что представляло собой помещение архива) она мало что может нам сообщить о самом дворце.

Кроме самого дворца, итальянские археологи обследовали примыкающий к нему западный двор и расположенные на его периферии «городские кварталы» (рис. 13). Раскопки показали, что вымостка двора в течение протодворцового периода обновлялась по крайней мере трижды, что соответствует трем строительным фазам в истории самого дворца (ibid., р. 6). С севера двор был ограничен подпорной стеной террасы, с которой, как полагает Леви, открывался доступ в помещения верхних этажей дворца. Вдоль стены, по-видимому ближе к концу протодворцового периода, была воздвигнута широкая каменная лестница, ступени которой, судя по всему, использовались для размещения зрителей во время всякого рода ритуальных представлений, устраивавшихся на открытой площадке двора (отсюда его наименование, принятое в литературе, видимо, по аналогии с более поздней конструкцией того же рода в Кноссе, — «театральный двор») (Pernier, 1902, р. 31-32; 1905, р. 355; Evans, 1902-1903, р. 109, и др.). Через весь двор наискось была проложена вымощенная камнем дорожка (серпантин), соединявшая «театральную лестницу» с северным входом во дворец.11 Другая, более узкая дорожка пересекала двор в направлении с запада на восток. К югу от этой дорожки были расположены четыре круглые ямы — кулуры, облицованные изнутри камнем и первоначально, по-видимому, имевшие какую-то, вероятно также каменную, надстройку. [95]

Рис. 13. Западный двор «старого дворца» в Фесте

Д. Леви решительно расходится с Эвансом в оценке этих сооружений,12 полагая, что они использовались главным образом как хранилища для различных припасов или как силосные ямы (Alexiou, 1971, S. 312). Сразу же за линией кулур вдоль юго-западного края «театрального двора» была устроена так называемая «рампа» — судя по описаниям Леви и других авторов, нечто вроде приподнятой, вымощенной камнем платформы (Levi, 1964, р. 6; Alexiou, 1971, S. 313; Hiller, 1977, S. 124 ff.), которая отделяла эту часть западного двора от другой, расположенной южнее и на более низком уровне. С севера и юга рампу ограничивали две опорные стены, одна из которых (северная) на отрезке, ближайшем к дворцу, имела особенно большую толщину и была еще укреплена поперечными контрфорсами. Как и весь западный двор, рампа по крайней мере трижды перестраивалась в течение протодворцового периода. К югу от ее западного отрезка были открыты руины дома, датируемого на основании найденной в нем керамики третьей протодворцовой фазой (Alexiou, 1971, S. 314). Вдоль нее в направлении с юга на север шел еще один отрезок рампы, упирающийся в так называемый «западный бастион» (прямоугольное сооружение в северо-западном углу двора на одном уровне с «театральной лестницей»). По другую сторону от стены была проложена улица, идущая в том же направлении, что и рампа. Ее западная сторона была застроена домами, принадлежащими к первой фазе протодворцового периода (Hiller, 1977, S. 125). Единственный вход в «театральный двор» со стороны «города» был устроен, по всей видимости, в его юго-западном углу. Детали его устройства неясны, но, судя по плану, он представлял собой какое-то подобие коридора, идущего между двумя стенами и затем под прямым углом поворачивающего к северу, в проход между двумя кулурами.

Особое место занимает в истории «старого дворца» Феста третья строительная фаза, которую Леви датирует 1700-1550 гг. до н. э. После катастрофы, разрушившей дворец около 1700 г., в нем была произведена, как это признает сам Леви, значительная перестройка (Levi, 1964, р. 9). В частности, был проложен длинный, вымощенный алебастровыми плитами коридор, соединивший западный и центральный дворы (он сохранился также и в «Новом дворце»). Тогда же был построен портик с деревянными колоннами на базах из цветного камня, ограничивавший с запада центральный двор. Сам этот двор в то время был расположен на оси, несколько отклоняющейся от оси «нового дворца», хотя его первоначальный уровень и пол, вымощенный многоугольными известняковыми плитами, также были сохранены в новом дворцовом комплексе (ibid.). Поскольку никаких фактов, подтверждающих существование этого двора в течение двух первых протодворцовых фаз, как будто не сохранилось (во всяком случае ни сам Леви, ни другие авторы о таких фактах нигде не упоминают), невольно напрашивается мысль, что впервые он был разбит именно во время перестройки 1700 г. (ср.: Branigan, 1979, р. 105). Вероятно, тогда же получил свое окончательное архитектурное завершение и западный двор. Это произошло после того, как в северной его части под подпорной стеной была воздвигнута монументальная «театральная лестница», впоследствии уступившая свое место еще более величественной лестнице дворцовых пропилей. [97]

При всей их безусловной научной значимости раскопки итальянской археологической экспедиции в Фесте все же не привели к желаемому результату. Сколько-нибудь адекватное воссоздание начальных стадий в эволюции фестского дворцового ансамбля все еще остается за пределами наших возможностей. Нам трудно поэтому разделить убежденность тех авторов, которые, как, видимо, и сам Д. Леви, готовы верить в существование уже сложившегося дворцового комплекса, принципиально не отличающегося от хорошо известного «нового дворца», еще в I и II строительных фазах, т. е. в СМII период (по шкале Эванса). Как уже было отмечено, первые признаки, позволяющие говорить о возникновении такого ансамбля (сквозной коридор, соединяющий западный и центральный дворы, портик, обрамляющий с запада центральный двор), появляются лишь в III строительной фазе, т. е., согласно общепринятой периодизации истории минойского Крита, уже с наступлением эпохи «новых дворцов». В этом плане ситуация, которую мы наблюдаем в Фесте, вполне идентична ситуациям, фиксируемым в других дворцовых центрах Крита — Кноссе, Маллии и Като Закро.

Тем не менее мы ни в коей мере не склонны к недооценке той большой работы, которая была проделана в Фесте Д. Леви и его сотрудниками. Результаты ее при всей их неполноте и фрагментарности чрезвычайно важны. Судя по всему, раскопки вывели итальянских археологов к главному архитектурному центру раннего Феста. Насколько позволяют судить имеющиеся данные, его ансамбль складывался из трех основных элементов: протодворца, примыкающих к нему «городских кварталов» (правда, пока еще они представлены всего лишь несколькими домами) и так называемого «западного двора», который по существу представляет собой небольшую площадь, в одно и то же время соединяющую и разделяющую «город» и протодворец. Наиболее загадочной величиной в этой трехчленной формуле остается, пожалуй, архитектурный комплекс, который мы в значительной мере условно называем протодворцом.

Как было уже сказано, раскопки экспедиции Леви вскрыли лишь небольшую часть этого комплекса, непосредственно примыкающую к западному двору, к тому же в основном помещения цокольного этажа. Планировка и даже расположение других частей протодворца нам практически неизвестны. По находкам, сделанным внутри здания, трудно составить ясное представление об образе жизни и социальном статусе его обитателей. Тем не менее из ряда вон выходящие размеры протодворца (его западный фасад по длине лишь немногим уступает соответствующему фасаду «нового дворца»), монументальные формы его архитектуры (цоколь западного фасада уже в I-II строительных фазах был сложен из больших известняковых ортостатов, на которые опиралась каменная кладка верхней части стены) (Levi, 1964, р. 105), наконец, само его местоположение — непосредственно на главной «городской площади» Феста, с которой он, судя по всему, был тесно связан, резко выделяют эту постройку на общем фоне рядовых жилых кварталов поселения. И расположение, и архитектура протодворца позволяют говорить о его преемственной связи с «новым дворцом» Феста, хотя характер этой связи остается неясным, поскольку во многом неясен и характер самого протодворца.

Вполне возможно, что подобно «новым дворцам» Фестский протодворец был местом, где концентрировалась значительная часть сельскохозяйственной и ремесленной продукции, производимой в самом поселении и его окрестностях. На это могут указывать обнаруженные при раскопках кладовые с пифосами [98] для хранения вина и масла, а также уже упоминавшиеся кулуры западного двора. Каждая из них вмещала более 250 бушелей, т. е. 9075 л зерна (Branigan, 1979, р. 104). Наряду с кладовыми в нижних помещениях протодворца могли находиться также и ремесленные мастерские, в которых работали, в частности, камнерезы и резчики по кости, а также кузнецы-бронзолитейщики (ibid.; ср.: Levi, 1964, р. 6-7). Найденные внутри того же комплекса помещений многочисленные образцы полихромной керамики, среди которых есть настоящие шедевры минойской вазовой живописи в стиле камарес (Levi, 1964, р. 7), наводят на мысль о том, что под контролем протодворца находилось также и гончарное производство (по крайней мере изготовление сосудов особенно высокого качества), даже если сами мастерские гончаров не располагались непосредственно на его территории. Особого внимания в этой связи заслуживает уже упоминавшийся архив глиняных слепков с печатей, в известном смысле предвосхищающий позднейшие дворцовые архивы Крита и микенской Греции. Немногочисленные таблички линейного письма А, найденные вместе со слепками, вполне могли использоваться для счетных записей подобно табличкам из архива Кносского дворца или же виллы в Айя Триаде. Что же касается самих слепков, то, каково бы ни было их реальное назначение (мысль о том, что их использовали в качестве ярлыков для запечатывания сосудов с вином и маслом, представляется наиболее правдоподобным, хотя и не единственно возможным объяснением — ср.: Matz, 1973, р. 160 f.), уже сам факт столь значительной их концентрации в одном месте на территории протодворца, пожалуй, дает нам право говорить об определенного рода организационных и координационных функциях, выполнявшихся его обитателями в сфере производства, из чего следует, что этот комплекс был не только хозяйственным, но также и административным центром подчиненной ему общины или, может быть, даже целой группы общин.

Как интегрирующий и координирующий центр, вокруг которого выкристаллизовывалась первичная редистрибутивная система и органически с ней связанная политическая структура протогосударства, «старый дворец» Феста, несомненно, может быть квалифицирован как принципиально новое явление в жизни минойского общества. Однако даже и выполняя эти важные новые функции, он в то же время по сути своей мог оставаться единым коммунальным жилищем аристократического (царского?) рода или большой семьи, представляя собой как бы некую промежуточную форму архитектурного комплекса, стоящую на полпути между большими общинными домами эпохи ранней бронзы и «новыми дворцами» периода расцвета минойской цивилизации. В этом смысле мы готовы согласиться с концепцией Лоуренса, Уоррена и других авторов, на которую мы уже ссылались прежде, а заодно настаивать и на хотя бы частичной реабилитации «еретических» взглядов Б. Л. Богаевского.

Пожалуй, наиболее ясно новая социальная роль Фестского протодворца в качестве направляющего и организующего центра проявилась в сфере религии и культа.

Внимательное изучение плана раскопок экспедиции Леви показывает, что здание «старого дворца» составляло единый архитектурный комплекс вместе с так называемым «западным двором». Комплекс этот был в значительной мере обособлен от всего остального поселения. Весьма вероятно, что здесь находился главный ритуальный центр общины или, может быть, целой группы связанных между собой общин. Само положение западного двора на стыке «города» и [99] протодворца позволяет определить его как «зону контактов» между зарождающейся аристократической элитой и массой рядовых общинников. Учитывая чрезвычайно важную роль религии как интегрирующего фактора в жизни практически всех известных нам обществ эпохи бронзы, нетрудно догадаться, что эти контакты должны были осуществляться в основном в форме каких-то обрядовых действ и церемоний. «Ведущие партии» в них могли исполняться «людьми дворца», тогда как простонародье довольствовалось ролью зрителей или, может быть, «хора и статистов», необходимых в церемониях с большим количеством участников. Какая-то часть зрителей, вероятно, располагалась на ступенях «театральной лестницы» подобно публике в позднейшем греческом театре.13 Другие могли занимать места по всей периферии западного двора: на так называемой «рампе». Правда, основное назначение этого сооружения было, по-видимому, другим. Очень похоже, что здесь пролегал завершающий отрезок «священного пути», по которому участники торжественной процессии проходили из «города» на территорию ритуальной площадки. Во время раскопок на рампе были найдены следы вымостки того же типа, что и вымостка церемониального тротуара (серпантина), пересекающего двор в нескольких различных направлениях. Интересно, что один из отрезков этого тротуара углублялся внутрь здания протодворца через вход, который в то время мог считаться главным. Вполне возможно, что именно по этой дорожке выходили на «театральный двор» главные участники разыгрывавшегося здесь «спектакля». Сам протодворец мог в этой ситуации выполнять функции так называемой «скене» в позднейшем греческом театре, т. е. служить «задней кулисой» и одновременно хранилищем священной утвари, использовавшейся во время обрядового действа.14

По-видимому, не случайно оказались включенными в архитектурный ансамбль «театрального двора» также и уже упоминавшиеся кулуры. Согласно наиболее вероятным предположениям, в них хранили зерно и, возможно, какие-то другие продукты. Во время празднеств, устраивавшихся перед зданием протодворца на «театральной площадке», продукты, хранившиеся в кулурах, могли использоваться для приготовления ритуальных трапез. В самом вынесении зернохранилищ за пределы протодворца на открытый для общего доступа двор скрыт определенный идеологический «подтекст». Возможно, это должно было означать, что собранные общими усилиями запасы зерна могут быть использованы только для общественных надобностей, например для устройства [100] очередного празднества. Их размещение на дворе на виду у всех могло расцениваться как гарантия против присвоения общинного продукта «людьми двора» (ср.: Christopoulos, 1974, р, 146; Branigan, 1979, р. 104). Заметим для сравнения, что в «новых дворцах» сооружения такого типа обычно интегрируются самим дворцовым комплексом и тем самым, видимо, изымаются из ведения общины. Примерами могут служить комплекс из восьми кулур в юго-западном углу дворца Маллии или ссыпные ямы в складах западного крыла Кносского дворца.

И сам «театральный двор», и примыкающий к нему протодворец тесно связаны с «городом» и, в сущности, как было уже сказано, составляют вместе с ним единый архитектурный ансамбль. «Городские» дома со всех сторон обступают протодворец и в некоторых местах, например с южной стороны, почти вплотную к нему приближаются. Как ясно показано на плане раскопок, дорога, проложенная по «рампе» в обход «театрального двора», непосредственно соединялась с сетью «городских» улиц, составляя как бы естественное их продолжение. Тем не менее взятые в своей совокупности протодворец и «театральный двор» создают впечатление определенной замкнутости и обособленности. Как справедливо замечает Брэниген (ibid., р. 105), та же «рампа» вполне могла использоваться и как ограждение двора, закрывающее на него доступ всем посторонним в тех случаях, когда «люди дворца» в силу каких-либо причин хотели избежать слишком тесного общения с простонародьем. Возможно, однако, что зарождающаяся тенденция социального размежевания между знатью и рядовыми общинниками опиралась здесь на гораздо более древнюю традицию сакральной обособленности священного места, каковыми могли считаться и «театральный двор», и по существу составляющий с ним единое архитектурное целое протодворец (ограждение территории святилищ было общим правилом как в крито-микенскую эпоху, так и в более поздние времена).

К сожалению, лишь очень немногое известно нам о жилищах рядовых обитателей раннего Феста. Как было уже сказано, раскопки итальянских археологов выявили фундаменты лишь нескольких «частных» домов, располагающихся по периферии западного двора и в некоторых местах подходящих почти вплотную к зданию «протодворца». Мы не знаем, кому принадлежали эти дома. Брэниген думает, что их владельцы занимали высокое положение в социальной иерархии тогдашнего минойского общества (ibid., р. 105). На это, по его мнению, указывают находки керамики исключительно высокого качества (возможно, даже ритуальных сосудов), а также некоторые особенности их архитектуры, свидетельствующие о подражании «дворцовой моде», в частности применение цветной штукатурки для обмазки стен, мощеные световые колодцы и даже (по крайней мере в одном случае) конструкции типа портика. Ближе к окраинам поселения эти «фешенебельные» жилища богачей должны были, как считает Брэниген, уступать место «кварталам бедноты», застроенным невзрачными маленькими домишками. Нам представляется, что имеющийся в наличии весьма скудный археологический материал пока еще не дает основания для столь далеко идущих выводов (ср.: Levi, 1964, р. 10 f.; Alexiou, 1971, S. 314; Hiller, 1977, S. 125 f.).

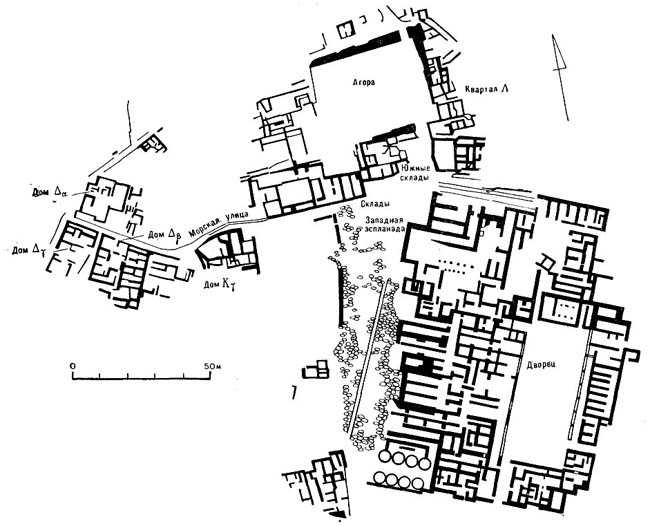

Совершенно новую страницу в истории минойского урбанизма на одном из самых ранних ее этапов открыли раскопки в Маллии, производившиеся сотрудниками Французской археологической школы в Афинах. После обследования ряда районов древнего «города» французские археологи уже в конце [101] 50-х годов сосредоточили свои усилия на довольно большом участке, расположенном северо-западнее дворца на некотором удалении от его северной эспланады. Руководивший раскопками А. Ван Эффантер определил это место как «политический центр» Маллии (Van Effenterre, 1969). Здесь был открыт большой архитектурный комплекс, состоящий из нескольких разнообразных сооружений, в основном датируемых периодом «старых дворцов», или CMI-II (рис. 14). Структурным ядром этого комплекса сразу была признана так называемая «агора» — большая прямоугольная площадь или, может быть, двор размером 30*40 м2. Заметим попутно, что своими размерами «агора» лишь ненамного уступает центральному двору Кносского дворца, но зато превосходит аналогичные дворы в Фесте и в самой Маллии. Первоначально вся площадь была окружена каменной оградой, основание которой было облицовано ортостатами из белого известняка. Ограда эта сохранилась не полностью. Лучше всего она прослеживается вдоль северной стороны площади, где высота ее сохранившейся части достигает 1 м. Значительные отрезки уцелели также на восточной и южной сторонах. На западной стороне, судя по плану, не осталось никаких следов ограды. В ограде «агоры» было устроено трое ворот: двое на южной стороне и одни на северной. Через эти последние ворота открывался проход на улицу, ведущую в сторону моря к некрополям Маллии.

Среди построек, окружающих «агору», особый интерес представляет так называемая «гипостильная крипта», расположенная неподалеку от юго-западного угла площади (Amouretti, 1970). Это сооружение состояло из пяти следующих друг за другом анфиладой помещений с оштукатуренными стенами. Все они были довольно сильно заглублены в землю (база колонны в первом из «залов» крипты находилась на 2.36 м ниже уровня древней почвы), причем пол крипты постепенно повышался с запада на восток (разница уровней между первым и последним «залами» составляла 0.54 м). Вход в крипту был устроен с западной стороны, где находилась лестница из двух маршей, расположенных под прямым углом друг к другу. На юго-востоке крипта соединялась с группой складских помещений, расположенных на несколько более высоком уровне, чем она сама. В первом из пяти «залов» крипты вдоль стен были устроены поставленные «покоем» каменные скамьи. Возможно, это помещение предназначалось для пиршеств и собраний. Косвенным подтверждением этой догадки служат многочисленные обломки сосудов типа кубков и чаш. Последний, пятый зал повторял визави устройство первого: те же скамьи вдоль стен и выход с лестницей в углу. По предположению Амуретти, крипта имела второй этаж, непосредственно сообщавшийся с «агорой». Ван Эффантер, не отвергая совершенно эту догадку, склоняется более в пользу простого перекрытия в виде искусственной террасы (Van Effenterre, 1969, р. 42; ср.: Lloyd, Müller, Martin, 1974, р. 201).

В числе других построек, окружавших «агору», следует отметить еще так называемый «изогнутый портик» (на западной стороне, к северу от крипты) (Van Effenterre, 1969, р. 51 sq.), довольно сложный комплекс «южных складов», пристроенных вплотную к южной ограде площади (ibid., р. 58), несколько домов на восточной стороне «агоры», образующих так называемый «квартал А» (ibid., р. 71). С севера «агора» была ограничена «Поперечной улицей», на пересечении которой с «улицей Некрополей» находилась небольшая площадь (placetta), разделяющая дома двух «городских кварталов» Маллии (ibid., р. 133 sqq.). [102]

Рис. 14. Ансамбль «агоры» и «новый дворец» в Маллии. [103]

Согласно датировке Ван Эффантера (ibid., р. 142), «агора» была устроена еще в CMIB период, но продолжала существовать, хотя и с некоторыми изменениями, вплоть до периода «новых дворцов», или ПМIА. Среди сооружений, окружающих «агору», более или менее синхронны с ней «гипостильная крипта» и «изогнутый портик», что дает право считать их частями одного архитектурного ансамбля (ibid., р. 52). «Южные склады», судя по найденной в них керамике, могли быть построены в конце периода «старых дворцов», т. е. на переходе от СМII к CMIII (ibid., р. 58). Наконец, дома, составляющие «квартал А», датируются в широком диапазоне от CMIIIB до ПМIIIВ, хотя под ними были открыты более ранние цоколи, относящиеся к тому же времени, что и сама «агора», и расположенные параллельно ее восточной стене (ibid., р. 71).

Уже в предисловии к 17-му тому «Etudes Crétoises», посвященному ансамблю «агоры», Ван Эффантер (ibid., р. X sq.) следующим образом определял назначение и характер этого замечательного памятника критской архитектуры: «Перед нами ансамбль, продуманно и тщательно сконструированный, интегрированный в план города одновременно посредством своей ориентации и своих связей с сеткой улиц, обнаруживающий сам по себе совершенно специфический род деятельности, о котором до настоящего времени мы не имели никакого представления, ввиду того что ни одного комплекса такого типа и такого значения до сих пор еще не было найдено на территории минойского Крита. Мы полагаем, что наиболее естественной гипотезой, объясняющей конструкцию этого ансамбля…, было бы предположение, что здесь находилось местопребывание преимущественно двух органов, хорошо засвидетельствованных в большинстве древних обществ: народного собрания и совета старейшин». Ван Эффантер, правда, не исключает и возможности другого использования этого комплекса: в качестве арены или театра для всякого рода представлений и церемоний, для игр и состязаний, в качестве торговой площади. Крипта с ее банкетными скамейками могла служить местом пиров, инициации, собраний. Тем не менее, как полагает Ван Эффантер, «политическая гипотеза», согласно которой уникальный комплекс, открытый в Маллии, предвосхищает обычную для городов классической Греции комбинацию агоры и пританея или булевтерия, «остается единственной гипотезой, дающей определенный смысл одновременно обоим элементам (комплекса. — Ю. А.): гипостильной крипте и месту собраний».15

В других своих работах, опубликованных еще до выхода в свет 17-го тома «Etudes Crétoises» (Van Effenterre, 1963; Van Effenterre, Trocme, 1964), Ван Эффантер высказал мысль о своеобразном дуализме политико-религиозной структуры типичного минойского города, каковым, по его мнению, вполне может считаться Маллия. Этот дуализм проявляет себя в сосуществовании двух практически независимых друг от друга центров общественной жизни: политического, представленного комбинацией «агоры» с «гипостильной криптой», и религиозного, воплощением которого был дворец Маллии. Напомнив читателю, что в греческих полисах агора и пританей обычно находились в близком соседстве с храмом богини или бога-градодержателя, Ван Эффантер ставит последнюю точку над i: «Достаточно написать „дворец» вместо храма божества-градодержателя, [104] или, иначе говоря, перейти от греческой религии города к минойской религии, неоспоримым центром которой был дворец, для того чтобы предшествующая формула могла точно определить новый ансамбль в Маллии» (Van Effenterre, 1963, р. 14). И как итог всех этих размышлений в той же статье появляется непреложная констатация: «От первой половины II тыс. до Р. X., от эпохи первых критских дворцов до эллинистической агоры и форума времен империи теперь установлена преемственность, достоверная связь» (ibid.).

Эта элегантная и вместе с тем «дерзкая» («audacieuse», по определению самого Ван Эффантера) гипотеза вызвала довольно резкие возражения других археологов вскоре после того, как она была впервые сформулирована. Категорически отказался ее принять сам тогдашний директор Французской археологической школы Ж. До. «Камни Маллии, — писал он, — пока еще безмолвствуют, но ни топографическая протяженность этих открытий, ни их своеобразие не допускают, в моем понимании, никаких экстраполяций политического порядка в смысле преждевременной демократии» (Daux, 1963, р. 875; 1966, р. 1017). Сомнения в правомерности идентификаций Ван Эффантера были высказаны также Н. Платоном, Ст. Алексиу, Дж. Грэхемом (Platon, 1968, s. 58; Alexiou, 1971, S. 316; Graham, 1980; ср. ответ Ван Эффантера «Aréne ou agora?»: (Van Effenterre, 1980). Все трое сошлись на том, что площадь, открытая Ван Эффантером, скорее всего, служила ареной для игр с быками или же местом для театральных представлений. Что касается «крипты», то она, по предположению Алексиу, могла использоваться как помещение для отдыха акробатов, участвующих в играх с быками. Более лояльно отнеслись к выводам французского исследователя К. Брэниген и Р. Мартэн (Branigan, 1970а, р. 119; Lloyd, Müller, Martin, 1974, р. 201).

Не задерживаясь на неизбежно возникающих в этой связи исторических спекуляциях (щедрую дань им отдал в своих статьях сам Ван Эффантер), постараемся вникнуть в существо собственно археологической или, еще точнее, историко-архитектурной проблемы, поставленной перед наукой открытиями в Маллии. Квалифицируя ансамбль «агоры» как «политический центр» минойского города, Ван Эффантер исходил из того, как ему представлялось, самоочевидного факта, что вся эта группа построек непосредственно не связана с расположенным к югу от нее дворцом и в то же время находится в тесной связи со всей сетью городских кварталов и улиц. Основываясь на этом непреложном факте, Ван Эффантер последовательно отвергает все иные возможности решения проблемы путем спонтанно напрашивающегося сближения «агоры» с внутренними дворами минойских дворцов (Van Effenterre, 1963, р. 10 sq.). Важным доводом в пользу предложенной им идентификации французский археолог считает синхронность обоих архитектурных комплексов: дворца в двух основных его фазах и комбинации «агоры» и «крипты». В дополнение к этому он обращает внимание на тот весьма существенный, по его мнению, факт, что ориентация «агоры», вытянутой по оси с запада на восток, не совпадает с обычной ориентацией критских дворцов и их внутренних дворов по оси, идущей с юга на север (ibid., р. 11). Истолкование ансамбля «агоры» как памятника сакральной архитектуры представляется Ван Эффантеру абсолютно исключенным по той простой причине, что ни на самой «агоре», ни в расположенных вокруг нее постройках не было найдено во время раскопок ни одного предмета определенно культового назначения. «Мы не нашли ничего, — пишет он, — что выходило бы за пределы самого банального каждодневного обихода. Ни знаков на камнях или стенах, ни [105] алтарей, ни предметов культа, ни ритонов, ни столов для жертвоприношений… Следовательно, на нынешнем этапе раскопок новый ансамбль Маллии вполне заслуживает эпитета „гражданский»» (ibid., р. 12).

Насколько можно понять рассуждения Ван Эффантера в его статьях и книге, временем расцвета гражданской общины маллиотов, к которому как раз и относится формирование ансамбля «агоры», он склонен считать период «старых дворцов». С наступлением периода «новых дворцов» политическая ситуация в Маллии начинает меняться. Симптомы этих перемен Ван Эффантер усматривает в определенной трансформации самой «агоры» и связанных с ней «городских кварталов» (Van Effenterre, 1969, р. 143). На восточной стороне площади «частные» дома заходят за линию ограды. Этот факт «заставляет усомниться в том, что в эту эпоху она (т. е. «агора») еще сохраняла свое первоначальное значение». Следовательно, «использование ансамбля в духе его первоначального проекта не было особенно продолжительным». «Не означает ли это, — спрашивает самого себя и читателя Ван Эффантер, — что древнее равновесие властей и функций, которое поставило в среднеминойский период комбинацию „крипты» и „агоры» лицом к лицу с дворцом, в позднеминойский период отступило перед авторитарной царской властью, выросшей из накопления богатств в экономической системе дворца?».

Нам кажется, что в этих умозаключениях французского исследователя, фактически, может быть, и не совсем беспочвенных, заключено некое фатальное противоречие, подрывающее его же собственную концепцию. Следуя его логике, мы должны признать, что «политический центр» Маллии утратил свое первоначальное значение именно в тот период истории города, когда основные композиционные узлы его планировки — «агора» и дворец — обозначились особенно ясно и определенно. Но это неизбежно ставит под сомнение основной вывод Ван Эффантера (особенно обстоятельно раскрытый в его статье в «Revue historique») об исконном дуализме внутренней структуры минойского города, ибо наглядно продемонстрировать этот дуализм в той же Маллии позволяет лишь археологическая ситуация, зафиксированная для ПМI периода, но никак не для CMI-II. На наш взгляд, занимающий столь важное место в аргументации Ван Эффантера тезис о будто бы непрерывной синхронности дворца и «агоры» на протяжении чуть ли не всей минойской эпохи далеко не так бесспорен, как может показаться при первом к нему приближении. Дело в том, что само существование дворца в то время, к которому относится создание ансамбля «агоры», пока еще никак нельзя признать твердо установленным фактом, хотя многие исследователи подобно Ван Эффантеру убеждены в том, что в этот период он уже занимал то же самое место, где он был открыт экспедицией Шапутье и Демарня, и имел почти такую же конфигурацию (Пендлбери, 1950, с. 114; Demargne, 1964, р. 87; Schachermeyr, 1964, S. 71; Branigan, 1970a, р. 52 f.; Matz, 1973, р. 148; ср.: Platon, 1966, р. 139).

Начальный период в истории дворца Маллии, судя по всему, был крайне неясен для его первооткрывателей. Во всяком случае они неоднократно меняли свои суждения об этой фазе и в конце концов пришли к мысли, что первый дворец был построен в СМI и оставлен в следующем СМII периоде, второй же воздвигнут на новом фундаменте уже в СМIII периоде (Chapoutier F. et al., 1936. pt II, р. 49 sqq.; 1942, pt III, р. 74 sq.; ср.: 1928, pt I, р. 43 sqq.). Эту концепцию с некоторыми видоизменениями принимают теперь О. Пелон и некоторые другие авторы (Pelon, 1982а, р. 188; 1982b, р. 80 sb., со ссылками на работы других [106] авторов). Остатки того, что принято считать «первым дворцом», обнаружены лишь в немногих местах под полами «нового дворца», как правило, с помощью зондирования или небольших локальных раскопок в отдельных помещениях. В основном они локализуются в северо-западной части дворцового комплекса. Один из таких фрагментов предполагаемой древнейшей застройки был открыт под вымосткой III квартала. Судя по описанию, он представлял собой комплекс из нескольких помещений с оштукатуренными полами, канавками для стока воды и каменными «банкетками». В одном из этих помещений под № III, 2 были найдены два бронзовых меча, один из которых сохранил навершие из слоновой кости с золотой накладкой, изображающей вписанную в круг фигуру акробата (Tiré, Van Effenterre, 1966, р. 43; более подробно: Pelon, 1982а, р. 172 sqq ).16 На первый взгляд эта находка дает очень сильный аргумент тем, кто убежден, что эта группа помещений была действительно частью «старого дворца» Маллии: мало вероятно, чтобы такая вещь, по минойским стандартам экстракласса, могла попасть в руины обычного жилого дома. Однако датировка мечей вызывает споры. Многие специалисты относят их к периоду «новых дворцов» (см., напр.: Hood, 1978, р. 114; ср.: Demargne, 1964, р. 115, fig. 152). Но в этом случае мы должны признать, что либо сами они каким-то образом оказались в чуждом им археологическом «контексте», либо ошибочны расчеты французских археологов, датирующих помещение, в котором они были обнаружены, началом среднеминойского периода.17

Итак, у нас нет пока достаточных оснований для того, чтобы считать интегральными элементами «первого дворца» те немногочисленные строительные остатки CMI-II периодов, которые удалось обнаружить в разных местах на территории «нового дворца» Маллии. В принципе они могли принадлежать и группе обычных жилых домов, занимавших известную часть территории будущего дворца. В этой связи следует заметить, что совсем необязательно искать постройку или постройки протодворцового типа на том же самом месте, где стоял и «новый дворец». Ведь ничто не вынуждает нас к мысли, что минойские строители должны были придерживаться в своей работе каких-то жестких правил исторической преемственности, действовавших на протяжении ряда столетий. В Маллии, как и в любом другом минойском поселении начала II тыс. до н. э., протодворец мог находиться где угодно: на месте будущего дворца, или где-то в ближайших окрестностях «агоры», или, наконец, на более удаленной ее периферии, в самой гуще «городских кварталов». [107]

После недавних раскопок в так называемом «квартале М» к западу от «агоры» последний из этих вариантов решения проблемы из разряда более или менее правдоподобных догадок перешел в разряд непреложно установленных научных фактов.

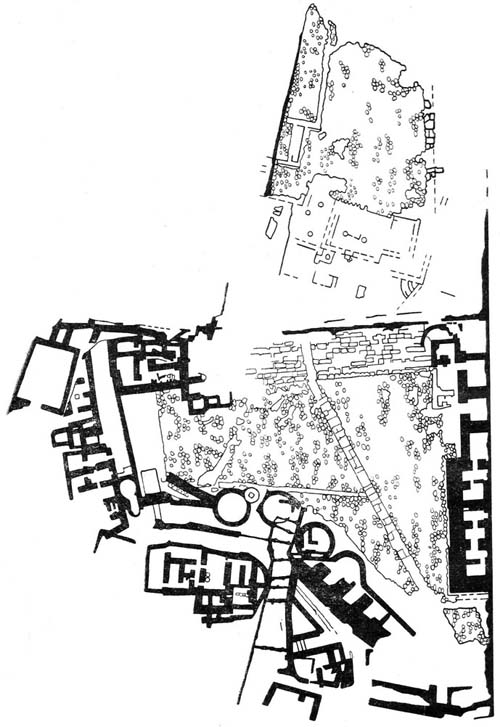

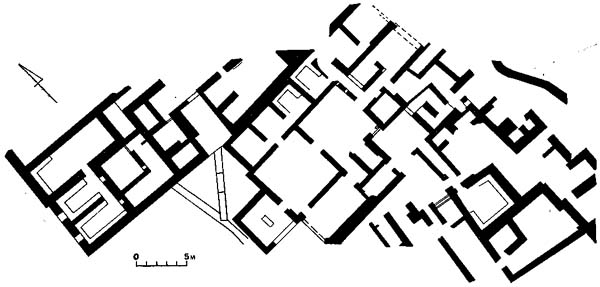

Рассмотрим более внимательно результаты этих раскопок. Более раннее обследование участков вдоль так называемой «Морской улицы», идущей в западном направлении от «агоры» и северной эспланады дворца, показало, что этот район «города» был довольно густо заселен в среднеминойское время, хотя никаких особенно примечательных сооружений этого периода, кроме случайно уцелевших фрагментов домов, здесь обнаружить на первых порах не удалось (Tiré, Van Effenterre, 1986, р. 58 sqq.). Замечательное открытие было сделано на одном из участков неподалеку от той же Морской улицы и в 150 м от дворца в 1965-1972 гг. Отряд французских археологов под руководством М. Пурса раскопал здесь большой архитектурный комплекс общей площадью около 2.5 тыс. м2 (60*40), довольно точно сориентированный с «агорой» и «гипостильной криптой» и относящийся к тому же самому времени, т. е. к периоду «первых дворцов» (см. краткие отчеты о раскопках в ВСН за 1966-1972 гг. — т. 91-96, а также обобщающие сводки данных: Poursat, 1972, р. 178 sqq.; Hiller, 1977, S. 129 ff.). Весь комплекс состоит из двух смежных строений: западного (от него сохранились в основном подвальные помещения) и восточного, или главного, где открыты также и помещения первого этажа (рис. 15). В своей статье, посвященной раскопкам «квартала М», Пурса отмечает необычность его архитектурного решения. Для него характерны в одно и то же время чрезвычайная гибкость (trés soupple) и чрезвычайная правильность планировки (trés reguliére), что резко выделяет этот комплекс на общем фоне довольно беспорядочной жилой застройки того же периода (Poursat, 1972, р. 180; ср. план: ВСН, 1971, t. 95, pt II, р. 798-799). Далее автор статьи обращает внимание на большую сложность функциональной организации открытого им сооружения, что затрудняет точное определение его назначения и характера. Среди помещений «квартала М» он выделяет довольно многочисленные пиршественные и ритуальные залы, а также склады. В центральном секторе главного комплекса выделяется целый ансамбль помещений культового характера, группирующихся вокруг «люстрального зала» — обширного помещения прямоугольной формы с бассейном для ритуальных омовений посредине (размеры бассейна — 2.8*4 м2; в него ведет лестница из семи ступеней) (Hiller, 1977, S. 130). Рядом с ним находилось святилище с прямоугольным столом для возлияний в центре. Назначение других частей комплекса не поддается точному определению. Возможно, это были обычные жилые или хозяйственные помещения. Несколько мастерских было открыто в непосредственной близости от «квартала М» частью еще до раскопок Пурса (мастерская резчика печатей) (Dessenne, 1957, р. 693 sq.), частью во время этих раскопок (гончарная и бронзолитейная мастерские) (Cattling, 1981, р. 44; 1982, р. 54). Очевидно, все они были связаны с этим комплексом, составляя вместе с ним единое хозяйственное целое.

Известная архитектурная аморфность «квартала М» (то, что сам Пурса предпочитает деликатно именовать «гибкостью») удивительным образом сочетается с целым рядом конструктивных приемов и элементов, во многом уже вполне определенно предвосхищающих архитектуру позднейших дворцовых ансамблей. Сюда можно отнести каменные базы колонн, стены с тройными просветами, разделенные деревянными столбами, световые колодцы, ограниченные с двух сто- [108]

Рис. 15. «Квартал М» в Маллии. [109]

рон портиками, присутствие piano nobile, откуда происходят наиболее ценные находки: богатая керамика и документы архива. Все это, вместе взятое, создает впечатление «парадности и незаурядности этой постройки» (Poursat, 1972, р. 180). Впечатление это еще более усиливается при внимательном изучении сделанных в здании находок. Среди них видное место занимают великолепные вазы, расписанные в стиле камарес (до сих пор керамика этого типа в Маллии вообще не встречалась, теперь же можно с уверенностью сказать, что это поселение было одним из самых крупных центров ее производства) (Hiller, 1977, S. 133). Чрезвычайный интерес представляют иероглифические надписи, найденные в различных местах как в восточной, так и в западной части комплекса. Всего найдено 3 таблички, 12 «медальонов», 15 слепков с печатей и 2 иероглифических конуса. Конечно, на фоне огромного архива слепков, открытого в Фесте, эта коллекция производит довольно скромное впечатление, но, может быть, прав Пурса (Poursat, 1972, р. 182), полагающий, что она составляет лишь малую часть того, что здесь было первоначально. Во всяком случае близость специальной мастерской по изготовлению печатей делает это предположение весьма правдоподобным. После надписей и печатей наиболее ценной находкой, сделанной при раскопках «квартала М», может считаться парадный кинжал с инкрустированной золотой ручкой (ibid.). Оружие такого типа обычно встречается только во дворцах и в царских усыпальницах. Но можно ли считать дворцом это загадочное сооружение, которое его первооткрыватель обозначил просто греческой литерой М? В заключительной части своей статьи Пурса кратко касается этого вопроса.

Прежде всего он отмечает поистине полифункциональный характер открытого им здания: «„Квартал М» представляет собой не только религиозную постройку, или группу конторских помещений, или комнат для жилья и приемов, но все это сразу, и сама сложность его функций создает в действительности образ, если подыскивать какие-то сравнения, близкий к тому, который мог бы вызвать дворец» (ibid., р. 184 sqq.; см. также: Hiller, 1977, S. 132 f.). Далее предлагаются два возможных объяснения этой парадоксальной по своей сути ситуации. 1. «Квартал М» мог быть «важной частной постройкой», т. е. независимой от дворца, например жилищем какого-нибудь высокого сановника или просто богатого горожанина. Самого Пурса эта гипотеза, по-видимому, не очень устраивает. Она вызывает у него по крайней мере два возражения. Во-первых, нам ничего неизвестно о существовании в эту эпоху на Крите «коммерческой аристократии». Во-вторых, ясно выраженная сориентированность «квартала М» с «агорой», т. е. с тем, что можно считать официальным центром Маллии, говорит против признания его просто частным жилым домом. Отсюда следует, что более предпочтительной оказывается вторая гипотеза. 2. «Квартал М» мог быть частью дворцового ансамбля. Далее следует еще несколько соображений в обоснование этой гипотезы (Poursat, 1972, р. 185). С одной стороны, структура первых дворцов еще далека от того, чтобы, быть совершенно известной, и лишь тогда, когда будет можно уточнить протяженность первого дворца, его организацию и его функции, можно будет составить и более ясное представление о роли «квартала М». С другой стороны, недавнее открытие в Закро самостоятельных сооружений, которые могут рассматриваться как пристройки или службы дворца, создает возможность сравнения с открытиями в Маллии. Все это завершается следующим выводом: «Можно полагать, что в протодворцовую эпоху по крайней мере в некоторых местах могла развиться организация, состоящая из ансамбля [110] раздельных построек, который отмечает в некотором роде этап в выработке минойских дворцовых структур».

Пурса можно, пожалуй, упрекнуть в том, что он недостаточно ясно и определенно сформулировал свою мысль, хотя отчасти его извиняет, конечно, крайняя неясность самой ситуации, с которой ему пришлось столкнуться. Судя по всему, он стремится к некоему компромиссу, не изгоняя совершенно, видимо, все еще владеющий его сознанием фантом «старого дворца», но пытаясь вместе с тем отвоевать достойное место для открытого им комплекса. Компромисс, очевидно, заключается в том, что «квартал М» становится как бы «малым дворцом» и в этом качестве включается в единую систему или ансамбль построек, группирующихся вокруг «большого дворца», все еще скрытого позднейшей застройкой, но, несомненно, существовавшего. Если мы правильно поняли основную идею французского исследователя, он тем самым лишь переносит в среднеминойскую Маллию хорошо известную схему ансамбля дворцовых построек, зафиксированную Эвансом для позднеминойского Кносса.

Еще один вариант компромиссного решения проблемы был предложен несколько лет спустя Ван Эффантером в его докладе на 4-м Критологическом конгрессе в Гераклионе (к сожалению, основное содержание доклада нам известно лишь по пересказу в книге Хиллера: Hiller, 1977, S. 134). В своих рассуждениях Ван Эффантер придает особое значение трем основным моментам. 1. Материал CMI-II периодов, найденный до сих пор на территории «нового дворца» Маллии, количественно, да и качественно не идет ни в какое сравнение с синхронным материалом, происходящим из ближайших окрестностей дворца, в том числе из района «агоры» и «квартала М» (само существование «старого дворца» держится, как это признает теперь Ван Эффантер, на «сравнительно незначительных точках опоры»). 2. С точки зрения топографии и архитектоники «агора», «крипта» и «квартал М» образуют единый ансамбль, связанный общей ориентацией по сторонам света, из которого остается исключенным «старый дворец», если предположить, что он имел такую же ориентировку, как и «новый». 3. «Квартал М» рядом своих характерных признаков («складские помещения, благородное архитектурное убранство, мастерская резчика печатей, письменные документы, свидетельствующие об оживленной административной деятельности») «в известном смысле то ли предвосхищает, то ли заменяет дворцовую организацию». Со своей стороны «агора» имеет немало общего с центральным двором в позднейших дворцах, «хотя этим постройкам недостает последовательной внутренней организации дворцов в архитектурном плане». Перед нами снова встает вопрос о хронологическом соотношении двух ансамблей: должны ли мы признать, что дворец был старше или младше, или же, наконец, синхронен противостоящему ему комплексу «агоры» и «квартала М»? Опираясь на «общие и типологические основания», Ван Эффантер дает следующий ответ на этот мучительный для каждого археолога вопрос: «Постройки дворцового характера, составляющие квартал М, к которым мы присоединяем имеющие ту же самую ориентацию крипту, агору и склады (имеются в виду так называемые «южные склады». — Ю. А.), логически соответствуют состоянию, предшествующему первому дворцу Маллии. Необходимо также учитывать, что дворцовая система прошла в своем развитии два этапа, а это придает некоторую силу старой теории Эванса о первоначальных инсулах дворца Миноса…». За этим, в общем, вполне логичным заключением следует, однако, несколько неожиданная и обескураживающая концовка доклада. Как указывает Хиллер, Ван Эффантер [111] решил «из соображений благоразумия (aus einsichtigen Gründen) признать одновременное существование уже упомянутого протодворцового комплекса и также «старого дворца». Этот вывод завершается такой сентенцией: «Важно то, что минойское общество выработало не одну систему организации (которая была бы известной нам подлинной дворцовой системой), но целых две».

В этих сбивчивых и противоречивых суждениях нетрудно угадать упорное нежелание французского археолога расстаться с его любимой идеей о двух центрах общественной жизни Маллии, которую он теперь пытается как-то приспособить к тому явно неожиданному для него повороту событий, который был создан открытием «квартала М». Если попытаться примирить два в общем взаимоисключающих тезиса в докладе Ван Эффантера: 1) «агора» и «квартал М» образуют единый ансамбль, логически (и, видимо, также типологически) предшествующий первому дворцу Маллии, и 2) оба эти архитектурных комплекса существовали одновременно, очевидно, в течение CMI-II периодов, то необходимо будет признать, что первый из этих двух комплексов должен был возникнуть еще в раннеминойскую эпоху. Если чисто логически такая догадка, вероятно, не может считаться абсолютно исключенной, археологически она представляется совершенно беспочвенной, да и сам Ван Эффантер как будто ни о чем подобном не помышляет: ведь это означало бы радикальную передатировку его же собственных открытий (ср.: Cadogan, 1986, р. 166 sq.).

Между тем выход из этого, казалось бы, тупикового положения напрашивается сам собой, если признать, что «старый дворец» Маллии находился совсем не там, где в XVII или XVI в. до н. э. был построен «новый дворец», открытый экспедицией Шапутье и Демарня, и что этим «старым дворцом» был, конечно же, «квартал М». Психологический барьер, мешающий Ван Эффантеру, Пурса и некоторым другим археологам решительно и до конца встать на этот путь решения проблемы, совершенно очевиден. Его истоки явно коренятся в старом предрассудке, приверженцы которого были убеждены в том, что абсолютно все — как «новые», так и «старые» — дворцы Крита строились по одной и той же принципиальной схеме. Основным стержнем этой схемы всегда оставался вытянутый по оси север-юг центральный двор, на который как бы наращивались одна за другой все составные части дворцового ансамбля. Отсутствие такого двора в «квартале М», очевидно, и есть та главная помеха, которая лишает его права считаться «настоящим дворцом». Но на чем основана уверенность подавляющего большинства авторов, так или иначе касавшихся этой проблемы, в том, что планировка «старых дворцов» почти не отличалась от планировки пришедших им на смену где-то между 1700 и 1600 гг. до н. э. «новых дворцов»? Как было уже сказано, единственной основой этой фактически давно уже изжившей себя концепции остается совершенно произвольная «реконструкция» начальных стадий в развитии дворцового ансамбля в Кноссе, представленная в 1-м томе известной книги А. Эванса. Раскопки итальянских археологов в Фесте практически ничего не дали для обоснования этой концепции, так как здесь не удалось восстановить ни планировку «старого дворца», ни даже его конфигурацию. Первые признаки формирования архитектурного ансамбля дворца в его «классическом» варианте как в Кноссе, так и в Фесте относятся к CMIII периоду, т. е. ко времени после 1700 г.