Смотрите также Андреева Юрия Викторовича

Юрий Викторович Андреев

Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы

Часть II. Эпоха средней и поздней бронзы

Глава 3. Кикладские поселения II тыс. до н.э.

Как было уже замечено, культурное развитие островов Эгеиды, и в частности Кикладского архипелага, во второй половине III тыс. до н. э. отличалось известной прерывистостью. За расцветом островных культур, которым ознаменовалась середина и, видимо, также третья четверть этого тысячелетия, последовал их быстрый упадок в его завершающей четверти. Этот упадок (вопроса о его возможных причинах мы кратко коснулись выше) выразился, в частности, в резком сокращении численности поселений на островах как южной, так и северной Эгеиды. Наиболее значительные поселения эпохи ранней бронзы, в том числе Кастри, Ферми, Полиохни и др., были либо разрушены, либо просто оставлены своими обитателями. Для конца III тыс. мы располагаем лишь крайне ограниченными археологическими данными всего из нескольких островных поселений. В начале следующего II тыс. общая численность поселений увеличилась, но лишь ненамного. По данным Дж. Кэски, на Кикладах зафиксировано немногим более двенадцати поселений периода средней бронзы, причем более или менее полно обследованы лишь некоторые из них (Caskey, 1973, р. 129). В их число входят как некоторые уже существовавшие прежде культурные центры вроде Филакопи, так и впервые только в этот период возникшие поселения. Более высокую цифру называет К. Ренфрью — 18 поселений для всего периода средней бронзы против 51 для эпохи ранней бронзы (Renfrew, 1972, р. 232, tab. 14.III).1 Из этого числа двенадцать поселений существовали еще в эпоху ранней бронзы, шесть были вновь основаны (ibid., р. 245, tab. 14.VII).

Столь сильное сокращение общей численности поселений при всех скидках на возможность процесса нуклеации (прямых данных, которые могли бы подтвердить эту догадку, пока что очень мало) наводит на мысль о резком демографическом спаде во всей этой части Эгейского мира. По расчетам того же Ренфрью (ibid., с. 251, tab. 14.IX), конечно, весьма приблизительным, население Кикладского архипелага в период средней бронзы составляло 20 300 человек [183] против 34 400 в предшествующую эпоху. В этом плане ситуация на Кикладах заметно отклоняется от общей закономерности, определявшей направление демографических процессов в Эгейском мире этого периода: повсюду в других местах, как показывают данные, приводимые тем же автором, при переходе от стадии ранней бронзы к средней наблюдается иногда весьма значительное, иногда же более умеренное, но все же увеличение населения. Сам Ренфрью, как было уже сказано, видит главную причину такого положения вещей в том, что островное население особенно страдало от чрезвычайно усилившейся в это время активности пиратов (обитатели материка или таких больших островов, как Крит или Эвбея, могли размещать свои поселения на большом удалении от моря и потому находились в большей безопасности; ibid., р. 262 ff.). На это можно, пожалуй, возразить, что развитие пиратства могло оказывать, так сказать, амбивалентное действие на демографические процессы в Эгеиде: ставя на грань уничтожения одни общины, оно в то же время способствовало обогащению и процветанию других, более сильных и лучше организованных общин (это хорошо понимал уже Фукидид). Напомним, что широкое увлечение морским разбоем в эпоху Великой колонизации не помешало бурному росту населения повсюду на островах и побережьях Эгейского моря. К тому же Ренфрью почему-то совершенно сбрасывает со счета войны, происходившие на суше, которые могли иметь, по крайней мере в некоторых местах, не менее гибельные последствия, чем пиратские рейды. В течение периода средней бронзы укрепленные поселения типа городков-акрополей появляются не только в прибрежной полосе материковой Греции, но и в районах, достаточно удаленных от моря. Типичным примером здесь может служить среднеэлладское Мальти в Мессении. Нам кажется, что ситуация, сложившаяся на островах Кикладского архипелага в первые века II тыс. до н. э., становится более понятной, если рассматривать ее в широком контексте истории всего Эгейского мира. Относительная равномерность развития отдельных частей этого региона, характерная для всей эпохи ранней бронзы, с переходом к периоду средней бронзы была резко нарушена в пользу минойского Крита, где в это время уже начала выкристаллизовываться первая цивилизация дворцового типа. Спустя два или три столетия на этот же путь вступили и некоторые районы материковой Греции.2 Острова центральной Эгеиды по причинам, о которых уже было сказано выше, оказались в арьергарде этого движения и, вероятно, именно поэтому должны были стать удобным объектом для агрессивных поползновений своих более развитых и, следовательно, более могущественных соседей. Можно предположить, что образование уже самых ранних, еще достаточно примитивных государств на Крите, а затем и на Пелопоннесе повлекло за собой их нараставшую с каждым столетием военную экспансию в островной зоне Эгейского моря. Не обязательно, конечно, представлять себе эту экспансию уже с самого ее начала как планомерную политику, направленную к завоеванию и колонизации островов с одновременным искоренением процветавшего здесь доселе пиратства (ср.: Doumas, 1972b, p. 229). Более вероятно, что минойцы, находясь в относительной безопасности от ответных ударов островитян, тревожили их все учащавшимися набегами, не давая встать на ноги и без того уже обессиленным [184] кикладским общинам. Несколько позже, видимо ближе к концу среднеэлладского периода, в это разграбление островов могли включиться также и набиравшие силу обитатели материка. В таких условиях сколько-нибудь устойчивый прирост населения на Кикладах, так же как и возвращение к демографическому уровню, уже достигнутому в III тыс., были практически невозможны.3

С переходом к периоду поздней бронзы (около 1600 г. до н. э.) во всей островной зоне Эгейского бассейна наблюдается некоторое увеличение численности населения, что находит свое выражение в появлении новых и расширении старых поселений и некрополей. По данным Ренфрью (Renfrew, 1972, р. 232, tab. 14.III), насчитывается всего 32 кикладских поселения этого периода (против 18 поселений периода средней бронзы). Из них 11 существовали уже и раньше, 22 были основаны заново (ibid., р. 245, tab. 14.VII). Численность населения архипелага в этот период тот же автор определяет цифрой 28 000 человек (против 20 300 для периода средней бронзы), что все же несколько уступает уровню, достигнутому в эпоху ранней бронзы (ibid., р. 125, tab. 14.IX).

Из тридцати с лишним поселений, существовавших на Кикладах во II тыс. до н. э., лишь очень немногие изучены археологами настолько, чтобы можно было сказать что-то определенное об их размерах, планировке и, наконец, типологической принадлежности. Такими поселениями могут сейчас считаться, хотя, наверное, и не вполне безоговорочно, только Филакопи на о. Мелос, Айя Ирини на Кеосе и Акротири на Фере. Каждое из этих трех поселений в отдельности и все они, вместе взятые, ставят перед наукой ряд трудноразрешимых исторических проблем. Важнейшей из них можно считать вопрос о соотношении и взаимодействии в этнокультурной среде Кикладских островов во II тыс. до н. э. местных автохтонных элементов с элементами, привнесенными извне, прежде всего с Крита и из ахейской Греции. Само собой разумеется, что вопрос этот непосредственно связан с давно уже дискутируемыми в науке вопросами о так называемой «минойской талассократии» и о военной экспансии в Эгеиде микенских государств Пелопоннеса и Средней Греции. В этот круг проблем логически вписывается вопрос о происхождении и характере самих кикладских поселений эпохи средней бронзы, который может быть сформулирован как альтернатива: либо Филакопи, Айя Ирини, Акротири и другие представляют собой особый, присущий именно островному миру тип поселения, либо в них следует видеть всего лишь второстепенный боковой побег более мощных урбанистических культур Крита и материковой Греции, возникший в процессе минойско-микенской колонизации. Прежде чем пытаться ответить на эти вопросы скорее общеисторического, чем чисто археологического плана, рассмотрим по отдельности названные выше поселения, отмечая как специфические черты, присущие каждому из них, так и то общее, что сближает их между собой.

Филакопи. Так называемый «I город» был разрушен почти до основания еще в конце эпохи ранней бронзы (ср.: Barber, 1974, р. 48 ff.). Эткинсон оставляет вопрос о причинах этого разрушения открытым, полагая, что оно в равной мере могло быть и следствием какой-нибудь катастрофы, и результатом обычной расчистки места для возведения нового поселения (Atkinson et al., [185] 1904, р. 28).4 Остается также неясным, в какой мере строители Филакопи II считались с планировкой «I города» и как велика была хронологическая пауза, разделяющая эти два поселения (ibid., р. 28; ср. р. 255). «II город», относящийся в основном к периоду средней бронзы,5 сохранился намного лучше, чем его ближайший предшественник. Его планировка в общих чертах, по-видимому, совпадает с планировкой Филакопи III. Здесь уже ясно прослеживается сетка улиц, проложенных с большей или меньшей точностью по осям север-юг и восток-запад и пересекающихся под прямыми углами (ibid., р. 39). В некоторых местах, где улица круто шла в гору, были устроены ступенчатые спуски, как в позднеминойской Гурнии. Средняя ширина улиц составляла всего 1.5 м. В процессе раскопок английским археологам удалось установить планы примерно десяти домов. В своей совокупности они составляют, однако, лишь часть поселения (трудно сказать, какую именно). Довольно значительные площади к западу, югу и, видимо, также к востоку от обозначенных на плане кварталов остались нераскрытыми, за исключением небольшого отрезка стены в юго-западной части поселения.

Судя по планам «II и III городов», в Филакопи преобладала типичная для поселений Эгейского мира, начиная уже с древнейших времен (Полиохни, Ферми), конгломератная, или инсульная, застройка. Размежевание домов внутри отдельных инсул или блоков жилого массива, пожалуй, не менее проблематично, чем разграничение крытых помещений (комнат) и открытых дворов. Эткинсон, уделяя в своем обзоре некоторое внимание второй из этих проблем, почти совсем не касается первой. Между тем очень похоже, что то, что он называет «домами» (ibid., fig. 26, 27, 31, 32, 34, 37), на самом деле представляет собой лишь жилые отсеки или «квартиры» в составе больших домов, практически идентичных отдельным инсулам, аналогично тому, что мы наблюдаем в позднейших критских поселениях, таких как Палекастро и Гурния, или же в гораздо более раннем Полиохни.

Планы сохранившихся инсул «II города» довольно разнообразны. В них трудно уловить какую-то общую закономерность или архитектурную идею. Однако при всем многообразии планировочных решений отдельных домов они мало отличаются друг от друга и размерами, и качеством архитектурных конструкций, и внутренним убранством. Найденная в них домашняя утварь и хозяйственный инвентарь в целом также довольно стандартны. По ним почти невозможно составить сколько-нибудь ясное представление об имущественном положении и общественном статусе самих домовладельцев. В виде исключения, пожалуй, можно было бы сослаться на знаменитый фриз с летучими рыбами и другие фрагменты стенной росписи, открытые в одном из помещений инсулы G3 (Atkinson et al., 1904, р. 70 ff.). Однако у нас нет твердой уверенности в том, что такие произведения искусства не украшали также и стены других домов Филакопи, в которых они могли просто не сохраниться. К тому же пока остается дискуссионным вопрос о точной датировке этих росписей.6 [186]

Согласно категорическому утверждению одного из первооткрывателей Филакопи д-ра Д. Мэккензи (впоследствии ближайший сотрудник Эванса на раскопках в Кноссе), поселение было обнесено мощной оборонительной стеной уже в самом начале второго периода (Atkinson et al., 1904, р. 258). Ни Мэккензи, ни Эткинсон, однако, не сообщают ничего определенного о конструктивных особенностях этой первой стены. Из их отчета мы узнаем лишь, что стена несколько раз перестраивалась и была значительно усилена с переходом от «второго города» к третьему (ibid.). Отсюда можно заключить, что в процессе раскопок английским археологам не удалось четко разграничить оборонительные сооружения этих двух периодов. Новые раскопки, производившиеся в Филакопи сотрудниками Британской археологической школы в Афинах под руководством К. Ренфрью, поставили вопрос о радикальном пересмотре принятой ранее датировки. Согласно данным, полученным в ходе этих раскопок, самая ранняя оборонительная стена была сооружена в Филакопи лишь во второй половине XVI в. до н. э., т. е. уже после того, как был разрушен «второй город» и построен третий (Renfrew, 1978, р. 10; Catling, 1975-1976, р. 26; Branigan, 1981, р. 28). Таким образом, остается предположить, что либо Филакопи II вообще не было укреплено, либо остатки оборонительных сооружений этого периода пока еще не найдены.

По мнению Д. Мэккензи, Филакопи II было покинуто своими обитателями после какой-то катастрофы, почти до основания разрушившей все поселение (Atkinson et al., p. 263). После этого место было заселено вторично, вероятно, тем же самым народом, который обитал здесь первоначально. «Это доказывается, — писал Мэккензи, — тем фактом, что остатки последнего, или третьего, города образуют единообразный слой, простирающийся на всей территории поселения над остатками лежащего ниже второго города». Другие участники раскопок, например Эткинсон, склонны были к более осторожным оценкам сложившейся в этот период ситуации (ibid., р. 28). Тем не менее позиция, занятая Мэккензи, имеет своих сторонников также и в новейшей археологической литературе (см.: Barber, 1974, р. 50 f.; 1981, р. 2). В своей начальной фазе Филакопи III более или менее синхронно периоду наивысшего расцвета минойской культуры на Крите или, более точно, ПМIА периоду. О том, что Мелос в это время поддерживал тесные контакты с критской державой, свидетельствует целый ряд фактов, в том числе многочисленные находки как импортной минойской керамики, так и местной мелосской, в которой заметно критское влияние, критские каменные вазы, некоторые архитектурные детали, также явно следующие минойским образцам, вроде уже упоминавшихся фрагментов настенной живописи, если они действительно могут датироваться этим периодом, или открытого в одном из домов помещения с подпорным столбом в центре, близко напоминающего типичную минойскую крипту, и, наконец, найденная во время последних раскопок табличка со знаками линейного А письма (Atkinson et al., 1904, р. 264 ff.; Barber, 1974, р. 51; 1981, р. 2; Catling, 1974-1975, р. 24; Branigan, 1981, р. 28).7 [187]

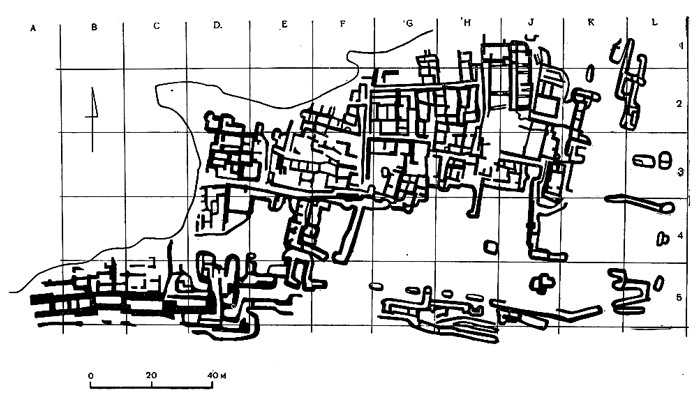

Две следующие строительные фазы в истории Филакопи III приблизительно соответствуют ПМIВ и ПМII-III или ПЭIIIА-С периодам (Barber, 1974, р. 51; 1981, р. 6 ff.). Между второй и третьей фазами был отмечен некоторый перерыв культурной преемственности. Барбер полагает, что в это время поселение было разрушено (а затем отстроено заново), и связывает это новое разрушение с санторинской катастрофой (Barber, 1974, р. 51 f.; 1981, р. 8; см. также: Bintliff, 1977, pt II, р. 535). Как бы то ни было, не приходится сомневаться в том, что на протяжении завершающей стадии своего существования, в целом соответствующей периоду поздней бронзы, Филакопи несколько раз подвергалось перестройкам и перепланировкам. Наиболее значительная из них была, по всей видимости, связана с сооружением так называемого «дворца» или же просто «мегарона».8 Начиная с этого момента минойское влияние на Мелосе уступает место влиянию микенских материковых центров, в орбиту притяжения которых теперь явно попадает Филакопи (Atkinson et al., 1904, р. 269 ff.). План Филакопи III, прилагаемый к отчету о раскопках (ibid., pl. II; наш рис. 35), скорее всего, зафиксировал именно эту последнюю или, согласно Мэккензи, третью строительную фазу, хотя в самом тексте отчета это никак не оговорено.

По занимаемой площади это поселение значительно превосходит все другие поселения, существовавшие на том же месте. Судя по плану, строительные остатки заполняют здесь почти все пространство между береговой полосой на севере и оборонительной стеной на юге, в некоторых местах (особенно на юго-западе) подходя почти вплотную к этой стене. Занятая ими территория составляет в целом около 18 000 м2 (Renfrew, 1972, р. 237, tab. 14.V), хотя эта площадь могла быть значительно больше, если учесть также и те части поселения, которые (на севере) обрушились в море или же (на юге и востоке) так и остались необследованными. Однако даже и в таком, вероятно, сильно урезанном виде Филакопи остается одним из крупнейших поселений Эгейского мира, уступая лишь самым большим микенским цитаделям и, видимо, также Кноссу, если учитывать площадь, занятую не только дворцом, но и окружающим его «городом».

В своих основных принципах планировка Филакопи III, видимо, в значительной мере повторяет уже сложившуюся здесь ранее систему инсульной застройки. Разбивка всего жилого массива на блоки, или инсулы, в этом последнем поселении прослеживается особенно четко. На плане хорошо видны и сами инсулы, и разделяющие их улицы, идущие частью с запада на восток, частью с севера на юг и пересекающиеся под прямыми углами. Широкая продольная улица, возможно главная магистраль всего поселения, рассекает примерно пополам всю западную его часть. Ширина улиц колеблется между 1.25 и 2.5 м (Atkinson et al., 1904, р. 50). Под некоторыми из них были открыты выложенные камнем дренажные стоки. Во многих местах, так же как и во «втором городе», были устроены ступенчатые спуски (ibid.). Несмотря на общую правильность планировки, ориентация разных частей поселения по сторонам света, как это ясно видно на плане, не вполне совпадает. Некоторые инсулы и разделяющие их улицы расположены строго по оси север-юг (это в особен- [188]

Рис. 35. План поселения Филакопи III на Мелосе. [189]

ности характерно для центральных инсул к западу от «дворца» и для самого «дворца»), в то время как другие несколько отклоняются от этой оси в восточном направлении (например, инсулы, расположенные к востоку от «дворца»). Возможно, в этом проявилась разновременность застройки различных частей поселения. Не исключено, однако, что строители Филакопи III просто копировали уже сложившийся задолго до них план поселения даже там, где он отступал от строго геометрической правильности (аналогичный «разнобой» в ориентации отдельных кварталов заметен и в планировке обследованной части Филакопи II).

В своем окончательном виде планировка Филакопи, как это не раз уже отмечалось, близко напоминает планировку таких поселений восточного Крита, как Палекастро, Гурния и открытое позже двух первых Като Закро. Сходство мелосского поселения с Гурнией, пожалуй, особенно бросается в глаза, поскольку как в том, так и в другом случае жилой массив сгруппирован вокруг так называемого «дворца» с открытой площадкой перед ним. Правда, «дворец» Филакопи относится к гораздо более позднему времени, когда Гурния вместе с ее «дворцом» уже давно была разрушена. В архитектуре «дворца» Филакопи заметно влияние скорее микенских, чем минойских образцов. Его структурным ядром является столь характерный для дворцов материковой Греции мегарон с портиком перед входом и очагом в центре. В то же время здесь отсутствуют также типичные для критской дворцовой архитектуры элементы, как внутренний двор и световые колодцы. Для Мэккензи и сам «дворец», и найденная в нем самом и в его ближайших окрестностях «декадентская» микенская керамика были неоспоримыми симптомами, указывающими на установление на Мелосе микенского владычества (Atkinson et al., 1904, р. 270 f.).9 Смена политического режима, однако, не означала, в его понимании, полной смены населения, поскольку непосредственно примыкающие к «дворцу» жилые дома Филакопи почти не отличаются от предшествующих им построек, синхронных первой и второй строительным фазам «третьего города». Сам «дворец» можно было бы, таким образом, рассматривать как резиденцию микенского «губернатора» на острове, в основном сохранившем свое прежнее население. Это мнение разделяется некоторыми авторами еще и в настоящее время (Barber, 1974, р. 53, 1981, р. 8 f.; Bintlifi, 1977, pt II, р. 538, 560).

Нельзя ли, однако, предположить, что микенский «дворец» в Филакопи возник в результате перестройки существовавшего здесь уже и прежде административного здания или же был просто надстроен над его руинами? Сейчас эта догадка уже имеет под собой некоторую фактическую основу. Недавние английские раскопки выявили под фундаментом «дворца» остатки другой, более ранней по времени постройки, вполне сравнимой с «дворцом», по крайней мере по своим размерам (Catling, 1975-1976, р. 25). Правда, это здание довольно сильно пострадало во время раскопок, производившихся на том же месте в 1910 г., и сейчас очень трудно сказать что-нибудь определенное о его плане и архитектурных конструкциях, так же как и о времени его постройки (весьма приблизительно она может быть датирована самым началом периода Филакопи III). «То немногое, что о нем известно, — пишет об этом «Mansion» К. Брэниген [190] (Branigan, 1981, р. 30), — позволяет в весьма широких пределах сравнивать его с „домом черепиц» в Лерне или же с лежащим над ним мегароном». О том, что эта постройка действительно могла быть административным центром Филакопи и даже, более того, резиденцией критского наместника на Мелосе, сейчас, пожалуй, может свидетельствовать только один предмет — табличка со знаками линейного А письма, которая была найдена во время раскопок К. Ренфрью под полом микенского мегарона вместе с керамикой ПМIА периода (Catling, 1974-1975, р. 24; Barber, 1981, р. 2; ср.: Branigan, 1981, р. 30; Hood, 1984, р. 34).

Экспедиции Британской археологической школы в Афинах под руководством Ренфрью удалось сделать еще одно чрезвычайно интересное открытие на территории все того же, казалось бы, уже давно и досконально изученного поселения. В ходе раскопок 1974-1975 гг. в его южной части, в непосредственной близости от оборонительной стены, было расчищено небольшое строение, состоящее из двух обособленных помещений, которое после тщательного изучения всего находившегося в нем археологического материала было идентифицировано как микенское святилище (Renfrew, 1978, р. 7 ff.; Catling, 1974- 1975, р. 25; 1975-1976, р. 26). Основанием для такой идентификации служат сделанные здесь действительно уникальные находки: разрисованная фигура богини из терракоты (the Lady of Phylakopi), две бронзовых статуэтки бога-кузнеца, вероятно, восточного происхождения (тип Решефа), миниатюрная золотая маска, по-видимому, предназначавшаяся для деревянной или глиняной статуи, скорлупа страусового яйца (возможно, остатки культового сосуда) и несколько терракотовых вотивных фигурок весьма необычной формы. Согласно предположениям Ренфрью, святилище это было построено еще в течение ПЭIIIА периода, т. е. в XIV в. до н. э., а окончательно заброшено (вероятно, вместе со всем поселением) уже примерно около 1090 г. до н. э. (Renfrew, 1978, р. 11 f.). Таким образом, в микенское время Филакопи имело не только ясно выраженный административный центр, но и обособленный от него культовый комплекс скорее общественного, чем частного характера, поскольку святилище, открытое английскими археологами, как будто не было непосредственно связано ни с одной из расположенных поблизости инсул. Вполне возможно (на эту мысль нас наводит гораздо более раннее святилище в Айя Ирини на Кеосе — см. о нем ниже), что также и в этой своей особенности структура «городского» пространства в Филакопи микенской эпохи лишь повторяет ситуацию предшествующего периода минойского преобладания. Что касается обычных жилых домов Филакопи III, то в их архитектуре и планировке как будто нет никаких особенных отличий от домов «второго города», за исключением, может быть, несколько более правильных общих контуров. Еще труднее уловить такие отличия в жилой застройке отдельных фаз третьего периода. Во всяком случае авторы отчета об английских раскопках на Мелосе обходят их полным молчанием. Хотя общее количество открытых раскопками жилищ кажется довольно большим, по признанию Эткинсона (Atkinson et al., p. 51), планировка лишь некоторых из них может быть восстановлена хотя бы приблизительно. И здесь перед нами вновь встает все та же проблема разграничения отдельных жилых домов внутри инсул. Эткинсон в своей обычной манере делает это крайне небрежно и непоследовательно. В одних случаях он прямо отождествляет инсулы с домами (так он поступает, например, в отношении блока, расположенного в кварталах ЕЗ и F3, все помещения которого связаны между собой проходами — [191] ibid., p. 51), в других пытается разделить их на отдельные жилища, но без особой доказательности. Лишь один небольшой дом на стыке квадратов J3-КЗ ему как будто удалось довольно четко выделить из окружающей застройки (ibid., р. 55, fig. 48), но и то лишь благодаря тому, что он расположен на самом краю раскопа. В действительности же блок, к которому он принадлежал, мог продолжаться еще в восточном и южном направлениях. В целом нам представляется довольно вероятным, что Филакопи вплоть до последних лет своего существования продолжало застраиваться, по древней кикладской или общеэгейской традиции, большими домами-инсулами, состоявшими из многих, иногда обособленных, иногда связанных между собой жилых и хозяйственных помещений. Возможно, прав Синос, полагающий, что эти дома как во «втором», так и в «третьем городе» были двухэтажными и от них сохранились только подвальные помещения, в которые можно было, проникнуть лишь сверху: так он объясняет отсутствие дверных проемов, характерное для многих из них (Sinos, 1971, S. 104).

Особую проблему ставит перед исследователями Филакопи III оборонительная стена этого поселения (Atkinson et al., 1904, 30 ff.). В ходе раскопок был расчищен довольно значительный ее отрезок длиной до 100 и высотой в среднем около 4 м, расположенный в юго-западной части городища. Судя по этому отрезку, стена окаймляла поселение вдоль южной его границы и на западе резко поворачивала к морю, исчезая на линии берегового обрыва. Возможно, первоначально она имела какое-то продолжение в северном направлении, хотя представить сейчас ее полную протяженность и общую конфигурацию, основываясь только на сохранившемся отрезке, конечно, чрезвычайно трудно. Таким образом, мы остаемся в полном неведении относительно северной, обращенной к морю границы поселения. Была она защищена какими-нибудь фортификационными сооружениями или же оставалась совершенно открытой? Ответить на этот вопрос могли бы, вероятно, только подводные археологические исследования, но они в Филакопи, к сожалению, до сих пор не производились. Во всяком случае было бы очень странно, если бы поселение оказалось незащищенным именно с той стороны, с которой оно было наиболее уязвимо для нападения пиратов, если только не предположить, что те, кто его занимал в это время, были абсолютно уверены в своем контроле над морем. Впрочем, с этой проблемой нам приходилось уже сталкиваться и прежде там, где речь шла о таких островных поселениях более раннего времени, как Полиохни и Ферми. Не претендуя на окончательное решение вопроса, что было бы сейчас несколько преждевременно, заметим лишь для сравнения, что единственное укрепленное поселение на Кикладах, более или менее синхронное Филакопи III, — цитадель Айос Андреас на Сифносе — было со всех сторон обнесено мощной каменной стеной с восемью башнями (Philippaki, 1973, S. 93 ff.). Вполне вероятно, что, если бы не многовековая разрушительная работа морских волн, мы имели бы примерно ту же картину и в Филакопи.

Заметим также, что по степени инженерного совершенства и вложенным в нее затратам труда и материала стена Филакопи, насколько мы можем теперь о ней судить по сохранившемуся отрезку, не так уж сильно уступает фортификационным сооружениям наиболее известных микенских цитаделей. В своей сохранившейся части она представляла собой довольно сложную конструкцию, состоявшую из двух параллельных друг другу стен, сложенных из крупных глыб грубо обработанного камня. Каждая из этих стен была толщиной около [192] 2 м. В нескольких местах их соединяли короткие поперечные перемычки разной толщины и высоты. Таким образом, все пространство внутри стены было разделено на несколько продольных камер или отсеков. Как указывает Эткинсон (Atkinson et al., 1904, р. 31), в своем большинстве эти камеры с самого начала были заполнены засыпкой из мелкого камня, что позволило довести общую толщину стены в этих местах до 6 м. Некоторые камеры, однако, были оставлены свободными и могли использоваться как особые помещения внутри стены для самых различных целей. Неподалеку от восточного конца сохранившегося отрезка стены в ней был устроен проход, ведущий внутрь поселения. Здесь же находилась и лестница, по которой защитники «города» могли подниматься на стену и на воздвигнутый прямо перед воротами бастион (ibid., р. 33 f., fig. 16-19). Вероятно, в стене были также и другие ворота, может быть, еще более сложной конструкции, но о них нам ничего неизвестно.

Согласно новым археологическим данным, полученным во время раскопок экспедиции К. Ренфрью, в своем окончательном виде «городская» стена Филакопи была воздвигнута в течение ПЭIIIВ периода или где-то около 1270 г. до н. э. (Renfrew, 1978, р. 10). К сожалению, мы не знаем, насколько сильно она отличалась от более ранней оборонительной стены, которая была построена, по расчетам того же Ренфрью, за 250 лет до нее, т. е. еще во времена предполагаемого минойского протектората на Мелосе. Неизвестно также, существовала ли какая-нибудь хронологическая пауза между этими двумя системами фортификационных сооружений или же вторая непосредственно следовала за первой. Как бы то ни было, рассуждая логически, было бы нетрудно увязать сам факт появления этих укреплений с установлением на острове чужеземного владычества, сначала минойского, а затем микенского.

О хозяйственной жизни Филакопи пока известно лишь очень немногое. Не подлежит сомнению, что это поселение начиная уже с древнейших времен (вероятно, уже с конца эпохи ранней бронзы) было одним из крупнейших центров ремесленного производства и морской торговли в пределах не только Кикладского архипелага, но и всего Эгейского бассейна, хотя составить сколько-нибудь ясное представление о характере ремесленной и торговой деятельности обитателей Филакопи сейчас довольно трудно. Подавляющее большинство керамики, найденной во время раскопок в Филакопии, составляют, судя по некоторым характерным признакам, сосуды местного производства, причем это относится не только к грубым гончарным изделиям, лишенным декора, но и к великолепным расписным вазам, хотя в декоративном убранстве многих из них несомненно заметно подражание каким-то минойским или микенским образцам (Atkinson et al., 1904, р. 164). Тем не менее среди построек Филакопи еще не выявлено ни одной гончарной мастерской. Поэтому мы не можем сказать с уверенностью, где производилась основная масса этого керамического материала: в самом поселении или же где-то за его пределами в небольших поселках, расположенных в разных местах на территории Мелоса (ср.: ibid., р. 165). Не знаем мы также и того, кто изготовлял все эти сосуды — полностью занятые профессионалы-ремесленники или же какие-то случайные люди, совмещавшие эту работу с занятиями рыболовством и сельским хозяйством. Первое кажется более вероятным, когда имеются в виду такие замечательные произведения кикладского декоративного искусства, как например известная ваза с изображением «рыболовов» (ibid., р. 123 ff., pl. XXII). Второе предположение лучше согласуется с наиболее простыми и грубыми видами мелосской керамики, [193] либо совершенно лишенными росписи, либо украшенными лишь самым примитивным орнаментом. Впрочем, в действительности грань между этими двумя-группами сосудов могла быть не столь уж резкой.

Некоторые находки достаточно ясно показывают, что жители Филакопи были хорошо знакомы с обработкой металла, в первую очередь меди и бронзы. Примером могут служить фрагменты двух каменных литейных форм, по всей видимости, использовавшихся для изготовления двойных топоров. В одном из домов «третьего города» был найден также обломок глиняного тигля с приставшими к дну частицами медной руды, а также кусок уже готовой меди (ibid., р. 191). Этих находок вполне достаточно для того, чтобы предположить с большой долей вероятности, что обнаруженные при раскопках разнообразные изделия из меди и бронзы, в том числе несколько резцов, фрагменты ножей или кинжалов, наконечники стрел, рыболовные крючки и даже любопытная бронзовая фигурка стоящего мужчины (ibid., р. 186 ff., 190 f.), были изготовлены в самом Филакопи или по крайней мере где-то в его ближайших окрестностях. К сожалению, мы ничего не знаем о том, в каком археологическом контексте были сделаны такие важные находки, как уже упоминавшиеся литейные формы и тигель для выплавки меди (в отчете о раскопках первой английской экспедиции об этом почти ничего не говорится). А между тем предметы такого рода могут в одинаковой степени быть принадлежностью и специализированного ремесленного производства, и какого-нибудь заурядного домашнего промысла, поскольку их изготовление не требовало ни особого искусства, ни больших материальных затрат. Разнообразные предметы, изготовленные из кости (в том числе и слоновой) и различных пород камня, позволяют думать, что на Мелосе были достаточно развиты также косторезные и камнерезные промыслы (ibid., р. 192 ff.), хотя расцвет их, по всей видимости, падает еще на эпоху ранней бронзы, когда были изготовлены такие шедевры мелкой пластики, как уже упоминавшаяся ранее хлоритовая модель поселения.

Одной из важнейших отраслей мелосского ремесла, несомненно, была обработка обсидиана или вулканического стекла, значительные месторождения которого уже в эпоху неолита сделали Мелос чуть ли не монопольным поставщиком этого ценного минерала для всей остальной Эгеиды (Renfrew, Cann, Dixon, 1965). Во время раскопок в Филакопи были найдены разнообразные изделия из обсидиана: ножи, бритвы, наконечники стрел и даже вкладыши для цепов и серпов (Atkinson et al., 1904, р. 221 ff.). Некоторые из этих предметов были найдены еще среди руин «III города» (например, вкладыши серпа, очевидно, деревянного), из чего можно заключить, что еще и в период поздней бронзы обсидиан на Мелосе с успехом конкурировал с металлом в производстве важнейших орудий труда. Не может быть никаких сомнений в том, что все эти изделия производились либо в самом Филакопи, либо где-то неподалеку от него. Остатки мастерской по обработке обсидиана были открыты на территории Филакопи I (ibid., р. 218 ff.). Аналогичные предприятия могли существовать и в более поздних поселениях, возникших на этом же месте.

Как показывают находки, сделанные в различных местах на Крите, других островах Эгейского моря, в материковой Греции и даже в Египте обсидиан оставался важнейшей статьей мелосского экспорта не только в III, но даже еще и в первой половине II тыс. до н. э. (ibid., р. 231 f.; Renfrew, Cann, Dixon, 1965, р. 239 ff.; ср.: Bintliff, 1977, pt II, р. 558). С другой стороны, многие сельскохозяйственные продукты, например оливковое масло и, видимо, также [194] некоторые ремесленные изделия, приходилось ввозить на остров извне. Керамика и другие импортные изделия критского и микенскего происхождения хорошо представлены в Филакопи, особенно в слоях, относящихся к «III городу». Как указывает Бинтлиф (ibid., р. 559), в развитии торговых контактов Мелоса с другими частями Эгейского мира чрезвычайно важную роль мог играть существовавший здесь многочисленный и хорошо оснащенный рыболовный флот. В поисках новых мест для лова мелосские рыбаки могли предпринимать далекие морские экспедиции, во время которых они посещали гавани других островов и побережий материковой Греции или Малой Азии и выменивали там различные товары на захваченную с собой продукцию отечественного сельского хозяйства и ремесла.

В понимании Бинтлифа, развитие внешних контактов Мелоса, и в особенности его торговых связей с Критом, может считаться одним из важнейших факторов, способствовавших возникновению на этом острове такого крупного «городского центра», как Филакопи II и III (ibid., р. 559 f.). Однако появление этого центра «не требовало роста класса ремесленников-специалистов, а скорее увеличения сельскохозяйственной площади и численности обрабатывающих ее крестьян. Развитие экспорта керамики, ввоза оливкового масла и вывоза вина мы рассматриваем как простое разрастание деятельности мелосского рыболовного флота. Производство вина и увеличивающийся выпуск керамики могли находиться преимущественно в руках лишь частично занятых специалистов, которые были еще связаны с земледелием, скотоводством и рыбной ловлей» (ibid., р. 560). Наши представления о генезисе протогорода в общем довольно близки к этой концепции английского исследователя. Имеющиеся археологические данные позволяют квалифицировать Филакопи как довольно крупное (по масштабам Эгеиды II тыс. до н. э.) аграрно-рыболовецкое поселение, определенная часть жителей которого могла заниматься также ремеслом и морской торговлей, но скорее в качестве побочных, не имеющих жизненно важного значения промыслов.10 Полностью занятые специалисты-ремесленники и торговцы составляли в общей массе населения Филакопи, по всей вероятности, лишь очень небольшой процент.

У нас есть все основания для того, чтобы предполагать, что в эпоху бронзы Филакопи было крупнейшим населенным пунктом на всей территории Мелоса и в соответствии с этим выполняло функции центрального связующего звена в существовавшей на острове иерархии поселений. В этом отношении Филакопи может считаться предшественником дорийского города Мелоса, являвшегося «столицей» острова в классический период. К сожалению, нам почти ничего неизвестно о других мелосских поселениях III-II тыс. до н. э. Как правило, об их местоположении мы может судить лишь по небольшим некрополям, насчитывающим от силы один-два десятка могил, к которым в отдельных случаях присоединяются изолированные строительные остатки одного или двух домов. Такого рода комплексы были открыты примерно в пяти-шести местах, разбросанных по всей территории острова, но преимущественно там, где имеется пригодная для обработки земля. Как думает Бинтлиф (ibid., р. 544, [195] 551), эти некрополи, так же как и соседствующие с ними постройки, могли принадлежать отдельным крестьянским семьям, которые обрабатывали окрестные поля или же занимались ловлей рыбы, если условия местности этому благоприятствовали. Предположение это представляется нам в целом довольно правдоподобным. При этом остается, однако, открытым вопрос: служили эти «фермы» или «хутора» постоянными местами обитания мелосских земледельцев, или же они предпочитали более скученный образ жизни то ли в самом «городе» Филакопи, то ли в каком-то другом относительно крупном поселении. Сам Бинтлиф, как кажется, склонен думать, что в конце эпохи ранней бронзы население Мелоса, первоначально распыленное по одиночным «хуторам», сконцентрировалось в одном большом поселении (Филакопи I), хотя многие «хутора» продолжали использоваться также и после этого в качестве временных убежищ для крестьян на сезон полевых работ (ibid., р. 551, 555). Ситуация такого рода может считаться довольно типичной даже для многих греческих полисов античной эпохи (Kirsten, 1956, S. 91 f.). Возникновение такой системы расселения на сравнительно небольшом острове и к тому же в столь ранний исторический период представляется вполне вероятным событием.

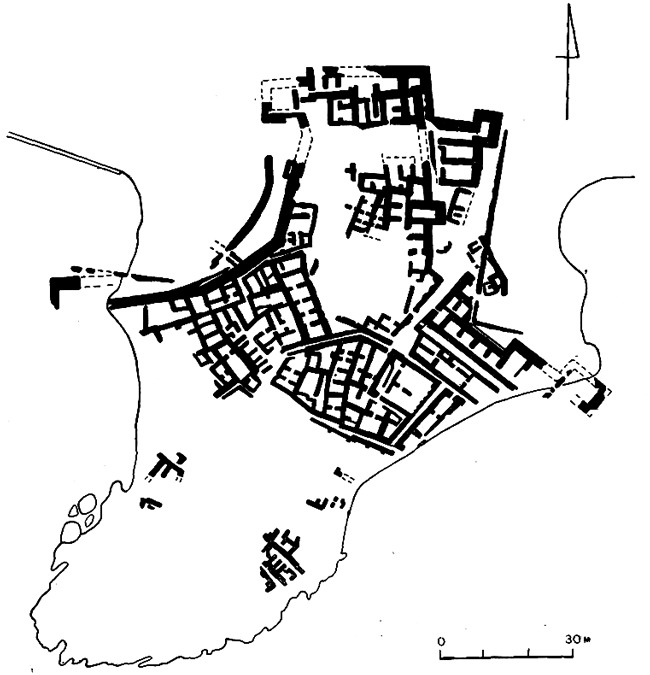

Айя Ирини. Поселение эпохи бронзы было расположено на небольшом мысу в глубине надежно укрытой от ветров бухты Вуркари на северо-западном побережье о. Кеос. Раскопки американской археологической экспедиции под руководством Дж. Кэски (1960-1970 гг.) выявили на этом месте следы по крайней мере двух последовательно сменявших друг друга поселений. От самого раннего из них сохранились (в западной части городища, на линии более поздней оборонительной стены) стены нескольких очень компактно построенных помещений.11 Среди найденной здесь керамики широко представлены сосуды типа так называемых «соусников», характерных для раннеэлладской культуры материковой Греции. Кэски датирует это поселение РЭII периодом, т. е. примерно серединой III тыс. до н. э. (Caskey, 1970, р. 339 ff.; 1971b, p. 368 ff.). Новое поселение возникло на этом же месте, возможно после некоторого перерыва (ср.: Caskey, 1971b, р. 372; 1973, р. 130, n. 3), уже в начале периода средней бронзы. Для его начальной строительной фазы характерна серая минийская и матовая керамика материкового типа. В тех же слоях встречаются и немногочисленные черепки критских расписных ваз стиля камарес СМIIА периода (Caskey, 1971b, p. 368). Среди строительных остатков этого периода наибольший интерес представляет отрезок оборонительной стены сравнительно небольшой протяженности (установить полную протяженность этой стены было бы невозможно, не причинив серьезного ущерба расположенным выше строениям периода расцвета), но зато отличающийся очень хорошей каменной кладкой. Кроме самой стены в систему оборонительных сооружений на этом ее участке входила большая полукруглая башня и расположенные несколько восточнее ворота (ibid., р. 367, fig. 8). Можно предполагать, что, так же как и более поздняя фортификационная линия, эта древнейшая стена пересекала весь полуостров Айя Ирини, полностью изолируя от побережья бухты всю южную его часть, хотя ее конфигурация в то время была, судя по всему, гораздо более простой. Само по себе появление этих укреплений свидетельствует, как справедливо [196] замечает Кэски (ibid., p. 368), что уже в столь раннее время это кеосское поселение «было достаточно процветающим, чтобы испытывать потребность в защите от грабителей».

Насколько можно понять разъяснения Кэски в той же его работе (ibid., р. 363), первая линия укреплений оставалась в употреблении вплоть до конца периода средней бронзы. В конце этого периода, или, точнее, в течение СМIII периода, на Крите к северу от нее началось строительство новой, гораздо более сложной системы фортификационных сооружений. Впоследствии (уже в начале периода поздней бронзы) эта система несколько раз перестраивалась и дополнялась новыми пристройками, очевидно, в связи с неоднократно разрушавшими «город» землетрясениями. Временем наибольшего процветания Айя Ирини, к которому относятся все наиболее интересные архитектурные памятники этого поселения, может считаться сравнительно короткий хронологический промежуток, приблизительно соответствующий, насколько позволяет судить найденная при раскопках критская керамика, СМIII и ПМIА-В периодам. В это время поселение наверняка должно было занимать всю огражденную стеной часть полуострова вплоть до южной его оконечности. Эту догадку подтвердили пробные раскопки, производившиеся к юго-западу и юго-востоку от стоящей почти на самом мысу церкви св. Ирины. Все они выявили строительные остатки, относящиеся к тому же периоду расцвета, что и расположенная севернее основная часть поселения (ibid., fig. 2, 3; рис. 36, 37), хотя обследовать полностью весь этот район сейчас, к сожалению, невозможно. Площадь открытой раскопками северной части поселения составляет около 7500 м2 (Renfrew, 1972, tab. 14, V), хотя вся занятая им территория могла быть примерно раза в два больше, лишь немногим уступая таким поселениям, как например Филакопи III или (для более раннего времени) Полиохни.12

Поскольку наиболее примечательной чертой Айя Ирини, во многом определяющей конфигурацию и планировку всего поселения, может считаться охватывающая его с севера мощная оборонительная стена, с нее мы и начнем наш обзор архитектурных сооружений этого кикладского «города». Как хорошо видно на общем плане поселения, стена образует длинную ломаную линию, пересекающую весь полуостров с запада на восток. Большой выступ примерно в средней ее части уходит далеко на север, заключая в себе один или даже несколько жилых кварталов поселения. Западный и восточный концы стены с большими прямоугольными башнями или, может быть, бастионами в настоящее время скрыты под водой вследствие общего опускания береговой полосы в этой части Кеоса. Остается неясным, имела ли стена какое-либо продолжение в этих двух пунктах в южном направлении или же вся береговая линия полуострова оставалась практически незащищенной от возможного нападения со стороны моря.13 Средняя толщина стены составляет на всем ее протяжении около 2 м, хотя в некоторых местах имеются довольно значительные утолщения, [197] образовавшиеся, как объясняет это Кэски (Caskey, 1971b, p. 363), в результате перестройки и ремонта разрушенных участков.

Рис. 36. План поселения Айя Ирини на Кеосе, показывающий расположение основных построек

В процессе обследования западного сектора стены на участке, обозначенном литерой J, была открыта подземная камера, в которую вела лестница из тринадцати каменных ступеней. Согласно вполне вероятным предположениям английских археологов, здесь находился источник, снабжавший обитателей [198] поселения водой. Сама конструкция подземной камеры была, по-видимому, рассчитана на то, чтобы в случае осады дать возможность защитникам «города» скрытно пробираться к источнику. В таком истолковании это сооружение во многом предвосхищает более впечатляющие конструкции того же рода в Микенах, Тиринфе и Афинах (ibid., р. 365 ff.).

Рис. 37. Подробный план поселения Айя Ирини

Особой сложностью отличается конструкция оборонительной стены Айя Ирини в ее северном и восточном секторах на участках, обозначенных литерами N, L, М и G (рис. 36). Отчасти эта сложность может быть объяснена как результат постепенного развития фортификационной системы, при котором [199] первоначальные линии укреплений не сносились, а, видимо, сознательно оставлялись внутри все более отодвигавшегося на север и восток кольца новых стен, вероятно, для того, чтобы служить второй линией обороны на случай прорыва неприятеля внутрь поселения. Это предположение подтверждается и хронологически: наружные стены, как правило, «моложе» внутренних и к тому же поставлены на менее твердом основании (первоначальная линия укреплений проходила по самому краю твердой материковой скалы; ibid., р. 373 f.). Особое внимание археологов привлек так называемый «северо-восточный бастион» — большой выступ стены с массивной прямоугольной башней и несколькими внутренними помещениями. Судя по сделанным здесь находкам (в одной из комнат стояли 12 или 13 больших пифосов), эти помещения использовались в основном как склады для провианта и, может быть, также оружия. Интересно, однако, что среди строительного мусора, которым был завален пол во внутренних помещениях бастиона, оказалось немало фрагментов штукатурки, украшенной разнообразными росписями. Как думает Кэски (ibid., р. 376), эта штукатурка могла попасть сюда из верхних (полностью разрушенных) этажей бастиона, в которых, согласно его предположению, мог располагаться главный штаб всего этого «укрепрайона».

Главные «городские» ворота были устроены в юго-восточном секторе стены несколько южнее северо-восточного бастиона. С юга они фланкировались прямоугольной башней. Путник, вступающий в «город», должен был перешагнуть через порог, образуемый огромной каменной глыбой, к которой изнутри и снаружи вели ступени. От ворот внутрь поселения вел длинный проход шириной около 3 м, ограниченный с двух сторон постройками различного характера и назначения. Почти по всей своей длине этот проход был вымощен разной величины камнями, а вдоль стен его были устроены каменные скамьи, возможно, служившие сиденьями для некогда собиравшихся здесь «старцев градских». Вдоль прохода тянулся дренажный желоб, предназначавшийся для стока воды и нечистот с «городских» улиц (Gaskey, 1971b, p. 377). Вне основной линии оборонительных стен на открытом пространстве перед воротами были открыты остатки некоторых других инженерных сооружений, датируемых разными периодами. Скорее всего, они могли выполнять функции либо подпорных стен, либо противоэрозионной защиты поселения ввиду все время нараставшей угрозы затопления (ibid., р. 380).

Как уже было замечено, планировка и внутренняя структура поселения в Айя Ирини в значительной мере зависели от конфигурации внешнего кольца укреплений. Во многих местах на расчищенной от земли территории «городские» постройки вплотную примыкают к оборонительным стенам и в ряде случаев образуют вместе с ними единое архитектурное целое. Примерами могут служить уже упоминавшийся северо-восточный бастион, комплекс строений, примыкающий к башне, другой такой же комплекс, вытянутый вдоль стены (параллельно храму) к юго-востоку от главного входа в «город», наконец, группа построек в самой северной части поселения. Характерно, что строения, примыкающие непосредственно к «городской» стене там, где они не искажены позднейшими перестройками, как правило, отличаются геометрической правильностью планировки и массивными конструкциями стен, почти не уступающими в качестве кладки самой крепостной стене. Похоже, что все эти пристройки следовали в своей планировке одной и той же принципиальной схеме, образуя длинный ряд прямоугольных камер или отсеков, связанных общим коридором. [200]

Даже не принимая во внимание керамический и всякий иной материал, найденный в этих помещениях, нетрудно догадаться, что они использовались по преимуществу как склады или, может быть, арсеналы, хотя выше них, во втором и третьем этажах, могли находиться другие помещения, служившие жилищами или же предназначавшиеся для каких-нибудь церемониальных целей. В этом отношении уже описанное прежде устройство северо-восточного бастиона, вероятно, может считаться типичным для всей этой группы сооружений. Вполне возможно, что подобно стенам, к которым они были пристроены, они считались собственностью всей общины, занимавшей Айя Ирини. Теснящиеся за ними «частные» постройки отличаются и более беспорядочной планировкой, и сравнительной эфемерностью архитектурных конструкций.

Судя по сохранившимся фрагментам жилой застройки в центральной части поселения (так называемые «дома» А, F-С, D, Е-J), она была в целом весьма хаотичной. Впечатление более или менее рационального планировочного решения производит лишь небольшой участок в юго-восточном углу поселения, включающий широкую, но короткую улицу, соединяющую главные ворота с небольшой трапециевидной площадью перед храмом, сам храм и фланкирующие его с двух сторон параллельные друг другу улицы. Однако за пределами этого островка относительной благоустроенности сразу же начинается хаос и неразбериха множества небольших ячеек, слепленных в некое подобие пчелиных сот, разделенное узкими проходами на более или менее крупные конгломераты, вероятно, соответствующие обособленным жилым массивам, или инсулам, подобно тому как мы это наблюдали уже в Филакопи, Гурнии, Палекастро, Полиохни и других эгейских поселениях III-II тыс. до н. э. Наиболее ярко выраженным образцом такой инсулы можно считать так называемый «дом А», примыкающий с юго-запада к храму и площади перед ним. Он занимает весьма значительную площадь, на которой размещалось 39 отдельных помещений, и имеет форму неправильного пятиугольника (Caskey, 1966, р. 371 f.; 1971b, p. 387 f.). Весьма возможно, что еще одна такая же или даже большая по площади инсула занимала все пространство на северо-запад от дома А вплоть до городской стены. Правда, Кэски особо выделяет среди множества расположенных на этой территории подвалов и полуподвалов два комплекса помещений: С и F, которые он предпочитает называть отдельными домами (Caskey, 1971b, p. 390). Догадка эта кажется, однако, не особенно правдоподобной уже хотя бы по тому, что в обоих этих комплексах не удалось обнаружить входных дверей, из чего может следовать, что сообщение между ними осуществлялось на уровне верхних несохранившихся этажей и что, таким образом, оба они были лишь частями какого-то значительно более сложного конгломерата жилых и хозяйственных помещений. Во всяком случае в настоящем их состоянии довольно трудно уловить какие-то принципиальные различия между инсулой А и смежным с ней комплексом С-F. Аналогичные жилые комплексы, по всей видимости, принадлежавшие отдельным большесемейным общинам, вероятно, занимали большую часть поселения. Их фрагментами могут оказаться при более обстоятельном обследовании всего городища обособленные группы помещений в его северной части (к западу от башни с ее пристройками), а также на почти не затронутой раскопками территории южнее церкви (группы G и R; см. о них: Caskey, 1971b, p. 388).

Об архитектуре и внутреннем убранстве жилых домов Айя Ирини нам известно, к сожалению, лишь очень немногое, так как от большинства из них [201] сохранились только подвальные и полуподвальные помещения. Можно, однако, утверждать с уверенностью, что если не во всех, то по крайней мере во многих из них верхние этажи были украшены фресковой живописью, возможно не уступающей по своим художественным достоинствам стенным росписям домов Акротири на о. Фера (см. ниже). Осыпавшиеся фрагменты этих фресок обнаружены в некоторых помещениях домов А и В (к юго-востоку от дома А, на побережье), а в особенно большом количестве — в маленьком (всего из двух помещений) доме М, расположенном за линией оборонительной стены (Caskey, 1964, р. 322 f.; 1966, р. 374). Судя по сохранившимся деталям, первоначально эти фрагменты могли входить в состав сложных фигурных композиций с изображениями людей, построек, морских животных и растений. Само по себе наличие стенных росписей в жилых домах может свидетельствовать о довольно высоком жизненном уровне их обитателей, хотя из этого факта не обязательно следует, что сами эти дома принадлежали представителям какой-то особой «патрицианской» элиты. Вполне возможно, что фрески были в Айя Ирини таким же популярным и общедоступным видом украшения жилого интерьера, как деревянные резные наличники и «полотенца» в русских деревенских домах.

Не совсем обычными находками могут считаться также обнаруженные в некоторых домах надписи, сделанные знаками линейного А письма. Три такие надписи были найдены в западной части района, в пределах северного выступа «городской» стены. Одна из них (фрагментированная) вырезана на глиняной обожженной табличке, другая — на светильнике, третья — на терракотовой марке или фишке (а rough lentoid … counter), по одному знаку на каждой ее стороне (Caskey, 1966, р. 365 ff.). Все три надписи очень короткие. Самая длинная из них — на ободке светильника — состоит всего из трех знаков. Тем не менее появление в одном месте сразу трех надписей наводит на мысль, что само это место (к сожалению, Кэски ничего не сообщает о том, что представляло оно собой в архитектурном отношении) могло быть чем-то вроде административного центра поселения. Возможно, это строение (или группа строений) было тесно связано с оборонительной стеной наподобие комплекса помещений в северовосточном бастионе. В этом случае нам пришлось бы предположить, что поселение в Айя Ирини имело по крайней мере два официальных центра: один — на севере и второй — на юго-вестоке (район главных ворот с так называемым «храмом»), причем оба они были резко смещены к окружающей «город» системе оборонительных сооружений. Однако это всего лишь догадка, пока еще почти ничем не подтвержденная. Ситуация в целом остается крайне неясной. Вообще говоря, грамотность могла быть довольно широко распространена среди населения Айя Ирини. На это может указывать, например, надпись (граффито) из двух знаков линейного А, выцарапанная на обломке кувшина, найденном в одном из помещений дома В в юго-восточной части поселения (Caskey, 1964, р. 325). Около дюжины донышек сосудов с пометками в виде одиночных знаков линейного письма найдено в разных местах на территории поселения (Caskey, 1966, р. 367).

Наиболее интересным архитектурным памятником Айя Ирини по праву считается так называемый «храм» — узкое, вытянутое в длину здание, расположенное в юго-восточной части поселения неподалеку от «городских» ворот. Судя по плану, эта постройка занимала внутри поселения несколько обособленное положение (от соседних домов «храм» был отделен двумя строго параллельными улицами, проложенными вдоль его длинных стен) и вместе с тем была [202] сориентирована с ближайшим к ней участком оборонительной стены и его пристройками, образуя вместе с ними как бы единый архитектурный ансамбль. Как и в других строениях Айя Ирини, в «храме» сохранился только нижний этаж на высоту, достигающую в некоторых местах почти 2 м.14 Внутри все здание было разделено на три основных связанных между собой проходами отсека, из которых один, обращенный к морю, сохранился не полностью, и несколько более мелких помещений. В одном из этих помещений был открыт целый склад культовой скульптуры, включающий 19 или даже более того больших женских статуй из терракоты, находящихся в сильно фрагментированном состоянии (Caskey, 1964; 1973, р. 131). Самая большая из статуй (вероятно, фигура самой богини) достигала в высоту почти 180 см. Другие (видимо, это были изображения поклонниц или спутниц богини) были значительно меньше — от 60 до 120 см. Эти статуи считаются в настоящее время единственными известными в науке образцами монументальной храмовой скульптуры на всем пространстве Эгейского мира. Эта замечательная находка — главный аргумент в пользу признания «храма» зданием безусловно культового характера, хотя точное его назначение остается пока во многом неясным.15

Чрезвычайно сложную и трудную проблему ставит перед наукой также и датировка этого своеобразного памятника. Собранный в здании керамический материал относится в основном к двум периодам, отделенным друг от друга большой хронологической паузой: среднеэлладскому и позднеэлладскому IIIA и В (Caskey, 1971b, p. 385). Занимающий промежуточное положение между ними материал периода расцвета Айя Ирини, или СМIII-ПМIВ периодов, представлен здесь в целом гораздо хуже,16 в связи с чем было высказано предположение (ibid.), что все отложения этого времени были устранены из «храма» во время перестройки и ремонта, которым он подвергся после большого землетрясения уже в микенское время. Вообще за свою чрезвычайно длительную историю17 это сооружение не раз подвергалось всевозможным переделкам и изменениям, что затрудняет теперь восстановление основных этапов его архитектурной эволюции.

Архитектурно-пространственная структура поселения в Айя Ирини на первый взгляд может показаться совершенно необычной и нетипичной для региона в целом. Тем не менее среди других поселений Эгейского мира можно найти довольно близкие аналогии этой модели. Так, в частности, своим [203] эксцентризмом, т. е. смещением «официального» центра поселения (таковым может, по всей видимости, считаться в данном случае район «храма» с прилегающими к нему постройками) к его периферии, или, точнее, к «городским» воротам, она во многом напоминает планировку одного из древнейших квазигородов Эгеиды Полиохни на Лемносе, где мы также обнаруживаем в непосредственной близости от «городской» стены так называемый «булевтерий» (см. выше). Вполне возможно, что и в Полиохни, и в Айя Ирини мы сталкиваемся с проявлениями одной и той же достаточно древней традиции оформления общественного центра поселения, минующего в своем развитии стадию дворцового хозяйства.18

Об экономической основе процветания Айя Ирини позволяют судить некоторые разрозненные находки, из которых невозможно составить целостную картину хозяйственной жизни поселения. Тем не менее ее по преимуществу аграрный характер не вызывает у нас особых сомнений. На него косвенно указывает близость к поселению значительных массивов плодородной земли, обработка которых, несомненно, началась уже в древности. В домах Айя Ирини повсюду встречаются крупные сосуды типа пифосов для хранения зерна, вина, масла и других продуктов. Многие из открытых при раскопках подвальных помещений явно использовались как кладовые. Примером может служить помещение № XIII в доме А (Caskey, 1962, р. 271). Вместе с тем некоторые помещения довольно убедительно идентифицируются Кэски как мастерские. Так, уже в самом начале раскопок в блоке L (во внутренней части северного выступа крепостной стены) были сделаны интересные находки, дающие основание предполагать, что когда-то здесь находилась мастерская по обработке металла. На это могут указывать бронзовые шлаки и куски коррозированной бронзы, найденные в близком соседстве с ними тигли для выплавки металла, наконец, небольшая каменная форма для отливки колец (Caskey, 1962, р. 277). Несколько позже в том же блоке, причем в обеих его частях — в массивной пристройке к оборонительной стене и в расположенной восточнее более легкой постройке, возможно, принадлежащей какой-нибудь жилой инсуле, были также обнаружены следы ремесленной деятельности, но уже несколько иного рода. Полы в некоторых помещениях этих двух построек были покрыты пятнами красок разного цвета. Были найдены также и целые куски неиспользованной краски, раздавленные раковины пурпурной улитки, наконец, большие количества белого известнякового порошка. Все это, по-видимому, служило основным сырьем для производства цветной штукатурки, которой охотно украшали стены своих жилищ многие обитатели Айя Ирини. Остатки неокрашенной штукатурки были обнаружены в тех же помещениях, в сосудах разной величины и формы (Caskey, 1964, р. 322).

Было бы заманчиво, конечно, рассматривать весь блок L как своего рода «ремесленный квартал», в котором бок о бок жили и работали представители различных ремесленных профессий. Однако имеющийся материал, как нам думается, пока еще не дает оснований для столь решительных выводов. Тем не [204] менее само местоположение мастерской по производству штукатурки прямо на стыке двух различающихся между собой частей поселения — зоны пристенной более или менее упорядоченной застройки «общинного сектора» и более хаотичной «частной» жилой застройки внутренних кварталов — уже наводит на определенные размышления. Можно предположить, что мастерская, первоначально считавшаяся частью «общинного сектора» и именно поэтому занявшая одно из пустующих помещений, пристроенных к оборонительной стене, постепенно разрастаясь, вторгалась в пределы «частной» застройки и заняла также одну из ближайших инсул или по крайней мере какую-то ее часть. Более вероятно, однако, что инсула была построена несколько раньше, чем пристройка к стене и сама стена (судя по плану, их оси должны пересекаться в каком-то месте к северу от всего этого комплекса построек), и, следовательно, именно она должна считаться основной базой мастерской, что соответственно должно изменить и наши представления о статусе ее владельца или владельцев. Возможность локализации различных ремесленных мастерских внутри жилых блоков или инсул подтверждается данными, полученными при раскопках дома А. В разных помещениях этой инсулы археологи нашли множество небольших свинцовых дисков, иногда помеченных особыми знаками, отштампованными на поверхности свинца (Caskey, 1962, р. 273). Очень возможно, что эти диски, скорее всего, использовавшиеся как меры веса или же, что менее вероятно, служившие меновыми единицами, были изготовлены здесь же на месте, т. е. в одном из помещений дома А. Во всяком случае куски лифаржа или окиси свинца были найдены в больших количествах как в этой инсуле, так и в некоторых других местах на территории Айя Ирини.

Кроме металлообработки и производства штукатурки для обмазки стен, в Айя Ирини, несомненно, были развиты также и различные другие отрасли ремесла, из которых мы более или менее осведомлены только о ткачестве (находки пряслиц), гончарном деле и камнерезном мастерстве. Как думает Кэски, значительная часть керамики, найденной при раскопках поселения, может считаться продукцией местных гончаров, несмотря на довольно низкое качество кеосской глины (Caskey, 1962, р. 272). О развитии местного керамического производства прямо свидетельствует каменная гончарная печь, открытая неподалеку от северо-западного отрезка оборонительной стены на участке J (Caskey, 1971b, p. 372). Правда, датируется она довольно ранним временем — видимо, еще до наступления периода средней бронзы. Ничто не мешает нам, однако, предположить, что аналогичные или более совершенные печи строились в Айя Ирини также и в период расцвета поселения. Изготовление каменных, по преимуществу мраморных ваз входило в число ремесленных занятий обитателей инсулы А, о чем свидетельствуют и сами найденные здесь сосуды, и извлеченные из них при вырезании куски камня (Caskey, 1962, р. 272).

Уже исходя из одного лишь местоположения Айя Ирини на берегу удобной глубокой бухты (самой большой на Кеосе) и к тому же в непосредственной близости от важного перекрестка морских путей, соединявших побережье Аттики, Эвбеи и Пелопоннеса с островами Кикладского архипелага (Caskey, 1962, р. 266); можно представить, сколь значительной была роль этого поселения в эгейской торговле III-II тыс. до н. э. Керамический материал, собранный во время раскопок экспедиции Кэски, свидетельствует о тесных экономических связях Айя Ирини с материковой Грецией, Критом и другими островами Эгеиды. Связи эти существовали на протяжении всей истории поселения, хотя особое их [205] усиление отмечается в период расцвета между XVII и XV вв. до н. э., причем на первое место в это время явно выдвигаются торговые и, видимо, также не менее интенсивные культурные контакты с Критом (Caskey, 1973, р. 130; Davis, 1984, р. 159 ff.). Имея хотя бы приблизительное представление о направленности торговых интересов обитателей Айя Ирини, а также и о масштабах их коммерческих контактов с другими частями Эгейского мира, мы практически ничего не можем сказать об организации этой торговли и о социальном статусе ее непосредственных участников.

Вообще характер и социальная структура общины, занимавшей Айя Ирини в первой половине II тыс. до н. э., остаются для нас во многом неясными. Имеющийся археологический материал как будто не дает достаточных оснований для того, чтобы говорить о сколько-нибудь ясно выраженной имущественной или статусной стратификации этой общины (ср.: Davis, 1984, р. 164). В раскопанной части поселения не удалось обнаружить никаких следов дворца или же особого аристократического квартала. По своим архитектурным особенностям все обследованные жилища более или менее стандартны, хотя точные их размеры нам пока неизвестны, за исключением одного только дома А. Во всяком случае сейчас едва ли возможно разграничить среди них «богатые» и «бедные» дома, и, если справедливо наше предположение о подчинении жилой застройки Айя Ирини инсульному или конгломератному принципу, они и впредь едва ли когда-нибудь будут разграничены. Несколько могил, раскопанных за чертой оборонительных стен, но недалеко от них на западной и восточной окраинах поселения, ничего существенно не меняют в этой картине. К тому же почти все они относятся к периоду, предшествующему эпохе расцвета, т. е. еще к первым векам II тыс. до н. э. Среди этих погребений Кэски особо выделяет (как наиболее богатую) одну могилу, расположенную несколько южнее северо-восточного бастиона, в которой было обнаружено захоронение ребенка, вероятно, девочки, вместе с которой были положены золотая диадема и ожерелье из золотых, корнелиевых и аметистовых бус (Caskey, 1966, р. 367). Разграбленными оказались самые большие и наиболее интересные в архитектурном отношении могилы № 40 и 58 (обе на открытом участке восточнее «городской» стены). Относительно первой из них (под небольшим насыпным курганом) Кэски высказывает предположение, что в ней мог быть похоронен некий «большой человек» (Caskey, 1971b, p. 378 f.). Но сами по себе размеры и монументальность архитектурных конструкций еще ни о чем не говорят, и в действительности эта могила, как и соседняя с ней могила 58, могла быть просто коллективной усыпальницей наподобие минойских толосов или же микенских камерных гробниц. Конечно, если предположить вместе с Кэски, что каждая из этих двух могил заключала в себе только одиночное или же самое большее — двойное или тройное захоронение, мы неизбежно должны будем признать, что в Айя Ирини существовал один или, может быть, несколько царских родов, либо во всяком случае влиятельная и обособленная от массы простонародья аристократическая прослойка. Но пока что любой из вариантов этой гипотезы нуждается в более веском и основательном подтверждении.

В заключение своего последнего сообщения о раскопках на Кеосе (Caskey, 1971b, p. 395 f.) Кэски особо отмечает, что Айя Ирини было хотя и самым значительным поселением на острове в эпоху бронзы, но, безусловно, не единственным. Правда, ни одного синхронного ему поселения на всей территории Кеоса до сих пор найти не удалось. Упоминавшееся в предыдущей главе поселение [206] на мысе Кефала (к северу от Айя Ирини) относится к гораздо более раннему времени и в первой половине II тыс. до н. э., видимо, уже давно было заброшено. Тем не менее есть основания надеяться на то, что при более планомерном и систематическом археологическом изучении территории острова все же удастся восстановить если не полностью, то хотя бы частично ту систему расселения, центром которой могло быть Айя Ирини.

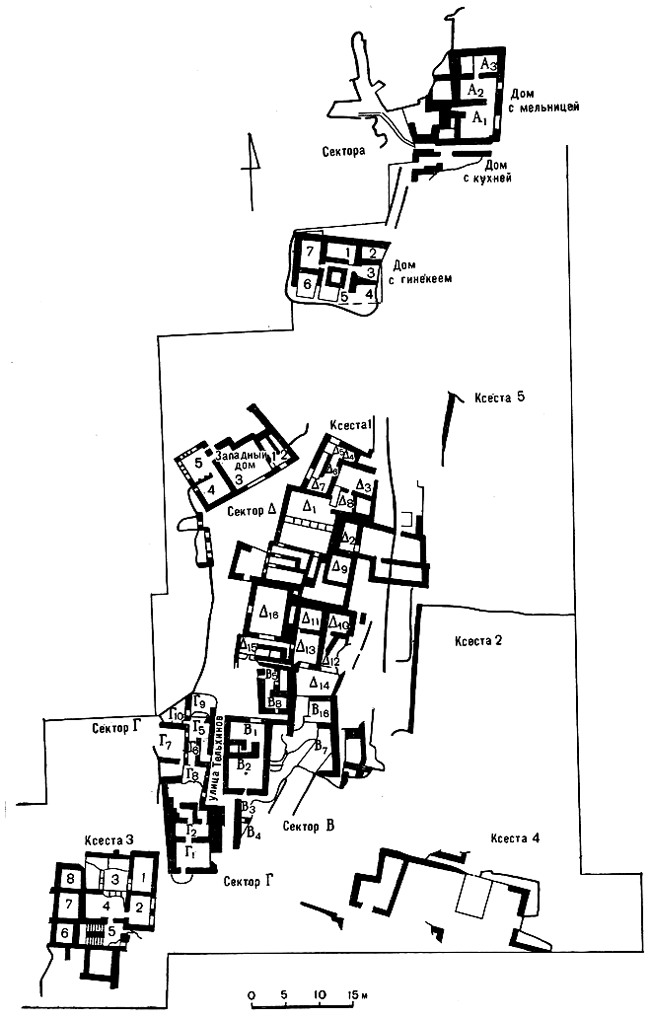

Акротири. Это поселение, открытое в 1967 г. вблизи от современной деревни Акротири на южном берегу о. Фера (один из островов, образующих так называемый Санторинский архипелаг), занимает совершенно особое место в новейшей эгейской археологии благодаря особым обстоятельствам его гибели и непосредственно связанной с ними сравнительно хорошей сохранности обнаруженных здесь архитектурных сооружений. Принято считать, что поселение 5 Акротири, так же как и целый ряд других, было уничтожено в результате грандиозного извержения Санторинского вулкана, после которого практически перестал существовать, расколовшись на две части, сам остров с расположенной на нем вулканической горой. Засыпанные толстым слоем вулканического пепла руины «греческих Помпей» (это название прочно закрепилось за Акротири в прессе и в популярной литературе) в течение многих столетий терпеливо ожидали прикосновения лопаты археолога. Целеустремленные поиски главной причины гибели минойской цивилизации привели на Санторин замечательного греческого археолога Сп. Маринатоса, который начал систематические раскопки в Акротири и продолжал их в течение восьми полевых сезонов вплоть до своей трагической гибели 1 октября 1974 г.19 После его смерти раскопки были продолжены его друзьями и коллегами и ведутся также и в настоящее время.

Используя в своих расчетах импортную критскую керамику, Маринатос датировал открытое им поселение ПМIА периодом, полагая, что период его акме примерно соответствует промежутку времени между 1550 и 1500 гг. до н. э. (Marinatos, 1973b, S. 27 ff.). С теми или иными поправками эта датировка принимается также и другими археологами.20 Однако в процессе раскопок были открыты мощные керамические отложения и отчасти также строительные остатки, восходящие к среднекикладскому и даже к раннекикладскому II и III периодам, из чего следовало, что поселение в Акротири возникло задолго до 1550 г. до н. э. и уже по одной этой причине не может считаться просто минойской колонией на Фере, хотя некоторые авторы именно так его и воспринимают (Doumas, 1981, S. 95).

Открытая раскопками часть поселения расположена в лощине, промытой в вулканических отложениях ручьем, который стекает в море с южной оконеч- [207]

Рис. 38. План поселения Акротири на Фере. [208]

ности острова. Судя по сохранившимся строительным остаткам, поселение состояло из нескольких рядов построек, вытянутых по стрелке компаса с севера на юг, хотя ориентация эта, по-видимому, не выдерживалась особенно строго и в некоторых местах заметны существенные отклонения от основной оси (рис. 38). Общая протяженность уже обследованной части поселения составляет 150-160 м (Marinatos, 1973b, S. 20). Ее площадь равняется примерно 10 000 м2 (Doumas, 1980, S. 42). Сам Маринатос склонен был думать, что им открыт лишь незначительный фрагмент большого города, занимавшего чуть ли не всю южную оконечность теперешнего о. Фера и когда-то простиравшегося к северу вплоть до обрывистых берегов Санторинской бухты, причем значительная его часть могла быть поглощена морем в момент извержения, уничтожившего остров (Marinatos, 1973b, S. 20). Численность населения этого города должна была, по его оценкам, составлять не менее 30 000 человек (Edey, 1979, S. 99). Все эти догадки, конечно, в достаточной мере произвольны и нуждаются в серьезной проверке фактами. Как бы то ни было, в настоящий момент еще очень трудно определить, какая именно часть погибшего поселения (центральная или, наоборот, окраинная) была открыта Маринатосом и его сотрудниками и какую долю от общей площади существовавшего здесь некогда «города» она составляет. Судя по уже имеющимся данным, застройка Акротири не была подчинена никакому продуманному, заранее составленному плану и развивалась в основном стихийно и беспорядочно, приспосабливаясь лишь к условиям местности и, видимо, также к потребностям отдельных домовладельцев (ср.: Palyvou, 1986, р. 194). В этом отношении Акротири почти ничем не отличается от таких уже известных нам поселений минойского Крита, как Маллия, Палекастро, Гурния, и даже сам державный Кносс. Так же как и во всех этих поселениях, основу планировки Акротири составляют беспорядочно сгруппированные блоки жилых помещений, разделенные узкими изогнутыми проходами или улицами. По крайней мере два или, может быть, три таких блока, хотя, судя по всему, далеко не полностью, были раскрыты в центральной части обследованной территории, примыкающей с двух сторон к так называемой «улице Тельхинов» (по-видимому, основная магистраль в этой части поселения, идущая в основном по оси север-юг и лишь в северной своей части немного отклоняющаяся от нее). Маринатос обозначает эти блоки соответственно литерами Г (западный) и В и Δ (два восточных). Относительно двух последних блоков он замечает, что они составляют, в сущности, единый жилой комплекс из 24 помещений, причем разграничить внутри него отдельные дома (даже если допустить, что они здесь существовали) практически невозможно (Marinatos, 1973b, S. 15). Следы другого, может быть, еще более крупного комплекса обнаружены к востоку от этих двух блоков. Это так называемая «ксеста (новогреч. xesté) 2″, от которой сохранился достигающий высоты трех этажей монументальный фасад, выложенный почти по всей своей высоте хорошо отесанными прямоугольными плитами туфа (ibid., S. 16). Внутренние помещения этого огромного здания, к сожалению, пока еще не обследованы. Другие постройки, расположенные на разном удалении от блоков Г и В-Δ, в своем настоящем виде могут восприниматься как отдельно стоящие дома типа «богатых домов» в центральной части Кносса. Такое впечатление производят, например, «ксесты 3 и 4″ в южной части поселения, «западный дом», примыкающий с северо-запада к блоку Δ (на другой стороне «улицы Тельхинов»), «дом с гинекеем» и «дом с мельницей» в северной части поселения. Однако это впечатление может оказаться и обманчивым: не исключено, что оно вызвано [209] лишь неполнотой имеющейся у нас информации, проистекающей из незавершенности раскопок.

Маринатос, Хр. Думас и другие археологи, участвовавшие в раскопках Акротири, особо подчеркивают, что среди обследованных ими построек нет ни одной, которая по своим размерам и особенностям архитектуры и внутренней планировки могла бы сойти за дворец (Marinatos, 1973b, S. 15; Schachermeyr, 1976, Bd 2, S. 70; Doumas, 1981, p. 97). Означает ли это, что в поселении вообще не было никакого административного или административно-культового центра? На этот вопрос смогут ответить лишь новые раскопки.21 Однако даже и рядовые дома Акротири поражают своей неординарностью. Все эти дома, по авторитетному заявлению Думаса (Doumas, 1981, р. 97), «обнаруживают высокий жизненный стандарт и степень художественного вкуса, которые обычно встречаются в богатых и культурных обществах». Основным строительным материалом, из которого возводились стены домов Акротири, были крупные камни, обмазанные глиной и скрепленные изнутри деревянными балками. Хорошо отесанными камнями были обрамлены дверные и оконные проемы. Такие же камни использовались для укрепления углов зданий и для выкладки наружных фризов, отмечающих уровни отдельных этажей по всей высоте дома. Иногда весь фасад дома или, реже, все его стены выкладывались из таких тщательно обработанных камней. В тех случаях, когда этот способ по тем или иным причинам не мог быть применен, наружные стены дома обмазывались глиной, смешанной с рубленой соломой (Doumas, 1980, S. 42 f.; 1981, р. 97).

Некоторые дома Акротири достигали только в своей сохранившейся части высоты трех этажей. Помещения верхних этажей использовались в основном как жилые покои и по этой причине снабжались особенно большими окнами. Иногда такие окна устраивались и в первом этаже на уровне уличного движения. Высказывалось предположение (Doumas, 1980, S. 43; 1981, р. 97), что помещения с такими окнами могли использоваться в качестве лавок. Нам оно представляется малоправдоподобным, поскольку никаких других признаков, указывающих на занятие владельцев дома розничной торговлей, в этих помещениях обнаружено не было. Вероятно, могли быть и какие-то другие причины, вынуждающие домохозяев устраивать большие окна на таком низком уровне. Как правило, помещения первых этажей и подвалы предназначались для хранения съестных припасов (о чем свидетельствуют многочисленные пифосы), а в некоторых случаях использовались также и как мастерские (ibid.). Несмотря на сравнительно хорошую сохранность домов Акротири, их внутреннее устройство, и в частности назначение и характер отдельных помещений, остается во многом проблематичным. Одну из таких проблем ставят перед исследователями комнаты, украшенные фресками. Как правило, в каждом доме или, точнее, в каждом жилом комплексе имелась по крайней мере одна такая комната, обычно расположенная на втором этаже.22 Маринатос склонен был видеть [210] во всех помещениях такого рода домашние святилища, придавая соответственно и самим фрескам сугубо сакральное значение (Marinatos, 1972, р. 13; 1973b, S. 16, 19).23 Против такой интерпретации, пожалуй, более всего говорят сами сюжеты фресок: среди них безраздельно преобладают изображения живой природы и сцены повседневной жизни, которые вряд ли могли иметь какой-либо религиозный смысл.24 В этом плане фрески Акротири заметно отличаются от стенных росписей Кносского дворца, для создателей которых как раз характерно повышенное внимание ко всевозможным культовым церемониям (Schachermeyr, 1976, Bd 2, S. 71; ср.: Marinatos N., 1984). По-видимому, не следует совершенно сбрасывать со счета возможность культового использования комнат с фресками, хотя было бы неразумно и считать ее единственной. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что помещения эти играли в домашней жизни какую-то особую роль, считаясь, по всей видимости, парадными покоями, предназначенными для всякого рода торжественных семейных собраний, церемоний, приема гостей и т. п.25