Колонизационная истории древних греков исследуется научной традицией почти столько же времени, сколько заняла сама эта история, и суммарный объем предлагаемых объяснений и моделей приближается к опасной критической черте, перейдя которую эта тема может потерять видимый смысл, как это уже произошло с «гомеровским вопросом». Просто случится то, что уже не раз случалось в истории разных наук: выбирающие тему не захотят тратить несколько лет жизни на предварительное ознакомление с требуемой литературой, особенно если поймут, что у них практически нет ни одного шанса когда-либо эту тему закрыть. Сама тема сохранится, поскольку существуют источники и памятники, но при отсутствии общей теоретической основы она неизбежно будет дробиться на все более мелкие разделы, в результате чего специалисты, работающие в разных ее областях, выработают собственные традиции и стили исследования, обзаведутся собственной терминологией и в конце концов совсем перестанут понимать друг друга. (Нечто подобное уже происходит: в 1990 г. на конференции Французского археологического института в Афинах некоторое замешательство среди присутствующих вызвало сообщение С.Д. Крыжицкого и С.Б. Буйских о результатах исследования греческих сельских поселений в Нижнем Побужье. Несмотря на то, что история раскопок в Ольвийском регионе время от времени освещается во франкоязычных публикациях А. Вансович, многие европейские и американские археологи, оказывается, даже не представляли, что греческие колонии можно «так» исследовать).

Пик создания теорий, объясняющих Великую греческую колонизацию, пришелся на вторую половину — конец XIX века. Именно тогда, на основе главным образом позднейших данных о преобладающих типах экономики в колониях, о политической борьбе в метрополии или же об упадке там хозяйства в результате климатических изменений, были предложены основные существующие ныне модели колонизации: «торговая», «аграрная», «политическая», «климатическая» и их различные модификации (см.: Яйленко 1982:4-47).

Поскольку ни одна из этих моделей не объясняла всего многообразия форм колонизационного процесса, в XX столетии возникла идея о том, что в разные исторические эпохи (Cook 1946) или в разных районах колонизации (Roebuck 1959), или же на разных стадиях самой процедуры выведения колонии (Блаватский 1954; Danoff 1962) он был обусловлен разными причинами. Иногда предлагалось рассматривать греческие колонии как результат действия одновременно нескольких таких причин «при ведущей роли какой-то одной из них» (Брашинский, Щеглов 1979:42-43).

Во всех указанных подходах присутствовал один и тот же изъян, и всякий раз, когда исследователи пытались его устранить, они достигали лишь того, что он выворачивался перед ними какой-то другой своей стороной, но сам неизменно оставался на прежнем месте.

Во-первых, колонизация была «универсальным атрибутом греческой истории», следовательно для нее требовалось найти столь же универсальное объяснение — или отказаться от объяснения вообще. В этом смысле методологи XIX века, пытавшиеся свести все формы колонизации к единой причине, поступали более корректно, чем их преемники в XX веке.

Во-вторых, все без исключения перечисленные причины можно обнаружить в истории любого народа, но почему-то только у древних греков эти причины вызвали такую реакцию, как массовое переселение в колонии, и только у них эта реакция приобрела такой универсальный характер. Откуда такая избирательность? Очевидно, причину колонизации следует искать не в этих «внешних условиях», но в самом греческом народе — в его этнических особенностях и в специфике только ему присущих черт коллективного поведения.

Любые «внешние условия» являются по определению преходящими, тогда как историческое объяснение должно иметь одинаковый временной масштаб с объясняемым объектом. Мы сами живем бок о бок с цыганами в одной и той же природной и юридической среде, но реагируем на ее воздействия иначе, чем они. Чтобы объяснить эту разницу в реакциях, необходимо изменить сам масштаб рассмотрения и погрузиться в историческое прошлое на ту глубину, где еще не существовало ни цыган, ни русских, но где только начинали формироваться основные стереотипы их этнического поведения. Эти поведенческие стереотипы, несомненно, складывались под действием «внешних» сиюминутных причин, но однажды возникнув, они в дальнейшем оставались уже неизменными и всякий раз заставляли их носителей поступать в определенных условиях строго определенным образом, обусловливая их поведение с категоричностью безусловного рефлекса.

Ключевым здесь было то обстоятельство, что начальные фазы греческого этногенеза исторически совпали с периодом социальных катастроф, внешних вторжений и массовых миграций, вначале сухопутных, а затем перекинувшихся за море. Очевидно поэтому наиболее устойчивой и долгоживущей супермоделью коллективного поведения новорожденного этноса явилась практика переселений как универсальная ответная реакция на все виды сильных внешних воздействий. Эти «внешние воздействия» могли принимать любые формы — от участившихся засух до участившихся грабительских набегов соседей на поля хоры, и от обострения отношений между младшими родственниками в связи с разделами наследства до внезапно пробудившейся жажды наживы и тяги к морю, например, в связи с открытием где-либо новых месторождений серебра или новых дешевых рынков для обмена расписной керамики на кожи и лен, и т.п. Подобные факторы могли действовать в обществе неограниченно долгое время, но если интенсивность их проявления нарастала не так быстро, чтобы общество не успевало к ним привыкнуть, никаких миграций или выселений они вызвать не могли, и в этом качестве их влияние на греческие общины оставалось, в сущности, нулевым. Но если градиент интенсивности такого внешнего фактора оказывался выше некой критической отметки — немедленно запускался привычный механизм миграций, заставлявший в более ранние эпохи целые племена покидать прежние места обитания, а в более позднее время — выселять часть своих обитателей в колонии.

В этом смысле стандарты коллективного поведения любого исторического общества никогда не бывают вполне «адекватными», поскольку они хранят в себе память о наиболее типичных или наиболее частых, или же наиболее опасных видах внешних воздействий, с которыми общество когда-либо сталкивалось в прошлом, и потому оно всегда реагирует не на собственно «воздействия», но на некие их «архетипы», хранимые в этой культурной памяти, а память, в свою очередь, предлагает из своего репертуара только те способы реагирования, которые были опробованы тоже в прошлом и тогда показали себя как наиболее эффективные. В новых изменившихся условиях эти стандартные реакции могут оказаться уже не столь эффективными, а в некоторых случаях — просто губительными, но общество все равно будет продолжать реплицировать их всякий раз, когда будет сталкиваться с типически сходными ситуациями, потому что других средств в его культурном арсенале нет, и выбирать ему больше не из чего.

Разумеется, было время, когда эти коллективные реакции казались и адекватными, и разумными, и единственно возможными, и если в более поздние эпохи они уже не кажутся таковыми, то единственная причина заключается в том, что изменился сам характер внешних условий, и другими стали основные типы внешних воздействий. Для историка это несоответствие между стимулами и реакциями может оказаться ключом к реконструкции прошлых условий существования изучаемого общества. Регистрируя моменты неадекватности прошлого коллективного поведения характеру внешних воздействий, в принципе можно воссоздать деталь за деталью даже те события прошлой истории, следы которых представляются давно и безнадежно утраченными, а сама память о них — полностью вымытой из древней традиции.

Чтобы проверить возможность такого подхода, необходимо рассмотреть наш объект — колонизационные потоки — в таком аспекте, в котором они предстанут как некие совокупности стереотипов поведения.

В данном случае подходящий аспект предлагает сама древняя традиция, в которой вся греческая история предстает в известном смысле как одна большая драма исторического взаимодействия и противостояния двух основных стереотипов коллективного поведения, принадлежащих двум ведущим субэтносам греческого народа — ионийскому и дорийскому. Это представление было унаследовано Европой нового времени и почти без изменений перенесено в современную научную традицию, хотя нынешние методологи относятся к нему с гораздо большей осторожностью и скепсисом (ср., напр.: Aelian IV,22; XII,50; XIII, 8-9;16; XIV.7 и Cook 1946:67).

Тем не менее, некоторые серьезные теоретики, как, например, Ю.В. Павленко, решаются углублять это противопоставление до уровня фундаментального и постулируют наличие в античном обществе двух основных типов классовых отношений: «дорийского», явившегося продуктом завоевания местного населения общиной неких пришельцев, и «ионийского», возникшего в результате социально-имущественного расслоения полноправных граждан (Павленко 1989:175; ср.:Лурье 1939:101-102; Андреев 1983:203).

Эту же идею, но только применительно к истории Великой греческой колонизации, развивали И.Б. Брашинский и А.Н. Щеглов (Брашинский, Щеглов 1979:36-37, 42-43; особенно: Щеглов 1981:204-218). Суть идеи заключалась в обосновании возможности некой универсальной модели миграционного механизма, в основе которой лежали бы две реально наблюдаемые в греческой колонизационной практике формы коллективного поведения первопоселенцев, которые А.Н. Щеглов предложил условно именовать «ионийской» и «дорийской» моделями колонизации (А.Н. Щеглов в дискуссии на симпозиуме Цхалтубо-1 в 1977 г., с.76-77).

«Ионийский» тип колонизационного освоения отличался большей открытостью, политической гибкостью и готовностью к компромиссам в сложных ситуациях. «Дорийский» тип поведения был, напротив, более жестким, архаичным и склонным к силовым способам решения проблем.

Предложенный А.Н. Щегловым метод исследования греческих колоний основывался на допущении, согласно которому выбор места для выведения колонии всегда был в какой-то мере предопределен одним из двух этих исторически сложившихся «стереотипов поведения». Несмотря на то, что оппозиция «дорийского» и «ионийского» начал в греческой культуре принадлежит сравнительно более поздней истории (реальное содержание она приобрела лишь накануне Пелопоннесской войны), сама идея заслуживает особого внимания.

Можно попытаться выяснить, является ли эта модель выражением некоего реального миграционного механизма, управлявшего ходом колонизации, или же она просто артефакт нашего восприятия, отразивший привычку к бессознательному аналогизированию и упорядочиванию слишком сложных явлений. К счастью, она сформулирована в таких высказываниях, которые делают ее доступной для проверки.

Нетрудно заметить, что две основные модели поведения — «дорийская» и «ионийская» — связаны одним общим параметром, который в наиболее заметной форме проявился как готовность, или, напротив, нежелание идти ни на какие уступки или компромиссы, могущие нарушить некий привычный стереотип поведения. Вероятно, в этом смысле следует понимать и такую, отмеченную многими авторами, характерную черту «дорийского» типа поведения, как присущий ей своеобразный сплав архаичности и жесткости, — этот тип совершенно негибок, нелабилен, и не желает меняться сообразно обстоятельствам; отсюда и постоянно переживаемое им чувство враждебности к внешнему окружению — носителю и источнику всех этих меняющихся обстоятельств (Щеглов 1981:210).

Для общей характеристики такого поведения вполне может подойти определение «агрессивность». В «дорийском» варианте она проявлялась сильнее и чаще, в «ионийском» — слабее и реже. Вопрос заключается в том, как эту агрессивность оценивать? Например, агрессивность полисов по отношению к соседям, разумеется, не может оцениваться той же мерой, что и агрессивность какой-либо колонии по отношению к собственной метрополии. Первый тип отношений был, скорее, нормой и неотъемлемой чертой греческого национального характера, — злоязычие этого «самого одаренного народа в истории» было таково, что на карте Греции, пожалуй, невозможно отыскать ни одной области, к жителям которой не прилагался бы какой-нибудь из унизительных и оскорбительных эпитетов, которые в изобилии изобретали именно соседи, и которыми так была богата греческая письменная традиция («византийская пьянь», «беотийская свинья», «абдерский недоумок» и т.п.).

Это относится только к тому, что можно определить как «скрытую враждебность». Но даже «открытые» ее формы, включая вооруженные нападения, мало нуждались в оправданиях и, по нормам общегреческого обычного права, не требовали никаких особых предварений, наподобие современного «объявления войны», — война и так являлась перманентным состоянием внешней политики. Мир, напротив, «заключался», и заключался он только на ограниченный срок, обычно не превышающий 50-летнего предела (такой мир уже мог считаться постоянным или «вечным», хотя на практике никогда полностью не соблюдался). От крайностей удерживало лишь осознание того, что сосед всегда рядом, и что он всегда сможет ответить ударом на удар. Но в отношении «дальних» соседей это ограничение становилось уже излишним, и войны амфиктионов, которые велись в отдаленных от родины областях, всегда были крайне жестокими и кровопролитными. Если последствия войн с ближними соседями ограничивались, как правило, лишь грабежом хоры и угоном скота (и потому почти всегда приурочивались к концу мая — началу июня — времени сбора урожая зерновых; см., напр.: Osborn 1987:13-14;137-138), то, например, самая ранняя из достоверно известных и более или менее подробно описанных в традиции «дальних» войн греков — Священная Крисейская война в Фокиде в нач.VI в. — закончилась полным разрушением Крисы (см.: Глускина 1951:219-220), причем союзники дошли в своем озлоблении до отравления водных источников и до абсолютного, совершенно в духе современных тотальных войн, уничтожения хоры побежденного города: на месте вытоптанных виноградников и вырубленных садов было решено впредь проводить ристания во время Пифийских игр (Aeschin. .C.Ctes. 111,107-112; Paus.X,37,4).

Иногда делаются попытки обнаружить в греческой военной истории некие зачатки будущего международного права войны и мира и ссылаются с этой целью на институт специальных послов или «глашатаев» (κήρυξ), посылаемых противнику для объявления войны (напр.: Мишулин 1946:61). Но представления греков о статусе такого посланника были довольно расплывчаты, поскольку посылался он к противнику по любому поводу, причем реже всего как раз для объявления войны. В V веке греческие полководцы чаще высылали «кириксов» не к чужим, но к своим или союзным войскам для передачи им приказаний или просьб (Her.VI,77-78; 105-106; IX, 12; 21; 80). Иногда их посылали в осажденные города или в области, находящихся под угрозой вооруженного нападения, для требования откупа (Her.VI,133; VIII,29). Кроме того, миссия глашатаев могла включать следующие задачи: шпионаж (Неr.I,21-22; IХ,54-55); дезинформацию (Нег.I,60; 1Х,98), обсуждение вопросов капитуляции (IX,87), а также условий обмена пленными (Her.V,77; Thuc.II,103) или убитыми (Thuc.I,63), и едва ли не в последнюю очередь — задачу произнесения угрозы или объявления ультимативных требований (Her.I,153; V,70,72; VIII,114).

Хотя убийство глашатая считалось грехом (Her.VII,133-136), их иногда убивали, и если жертва была заметной фигурой, его убийство могло далее рассматриваться в литературной традиции, как «военная хитрость» (Pol.,Strat.II,19).

Таким образом, появление института «кириксов» нельзя считать даже эмбрионом будущего международного права войны и мира. Скорее всего, греческое общество вообще не нуждалось в таком праве. В противном случае, его появление можно было бы ожидать, по крайней мере, в какой-либо из греческих колоний, учитывая то обстоятельство, что зона колонизации была основным местом социального экспериментирования древних греков, причем экспериментирования совершенно беспрецедентного по размаху и глубине. Но именно в колониях эта разрушительная черта греческой агрессивности и выявилась в полной мере, поскольку здесь перед лицом греков оказались местные варвары — совсем уж «дальние» и во всех смыслах чужие им люди, и именно здесь разрушение поселений и сгон с земли перестали быть крайностью и сделались нормой внешних сношений (Boardman 1980:189).

С другой стороны, враждебность к собственной метрополии всегда и безусловно считалась крайностью, и отдельные такие случаи рассматривались традицией как нечто исключительное и заслуживающее быть упомянутым (как, напр., вражда между Коринфом и Керкирой. — Her.III, 49; Thuc.1,13,4; 25,4, или же конфликты между Эпидавром и Эгиной. — Her.V,83); нормой же считались любые проявления почтительного дружелюбия (Яйленко 1982:242).

Взаимоотношениям по линии колония-метрополия можно сопоставить обычный порядок внутриполисных отношений, в которых нормой по определению являлась готовность граждан кооперироваться друг с другом в разного рода общих начинаниях, тем более, что сам полис представлял собой ни что иное, как исторически сложившийся способ общественной кооперации. Раздоры внутри гражданских общин всегда рассматривались как примеры еще более сильных аберраций поведения, чем раздоры между колониями и метрополиями.

Если пытаться судить о природе внутриполисных конфликтов с позиций самих древних авторов, то может сложиться вполне определенное впечатление, что при всем разнообразии основ для возникающих внутренних конфликтов, наиболее тяжелые и острые столкновения в мирное время случались по двум причинам, и обе они, строго говоря, не были имманентно присущи полису. Это: а) обострение отношений между знатными семьями, которые в своем поведении руководствовались отнюдь не полисными нормами общежития, но, скорее, более древними нормами морали уже уходящего родового строя; и б) конфликты, вызванные притоком в общину нового населения, не имеющего прав на льготы, которое давало гражданское полноправие, но рано или поздно начинающего эти льготы требовать. Древние теоретики полисного строя исследовали эти ситуации в таком научном стиле, какой может показаться современному историку не только безнадежно устаревшим, но и совершенно ненаучным, неоправданным и даже нелепым, — но это был актуальный стиль людей, не только изучающих историю, но и «делающих» ее, и вероятно поэтому они описывали все подобные случаи в почти полном соответствии с медицинской терминологией — как некую «болезнь», поражающую полисный организм, и исследовали они ее ровно настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы поставить правильный диагноз, выяснить этиологию и выбрать наиболее подходящее средство для лечения (Arist. Pol. V).

Таким образом, отношения доброжелательности и взаимопомощи внутри гражданской общины, равно как и обычные между колонией и метрополией отношения покровительства и дружбы (по сути той же природы, хотя и не могущие проявляться слишком часто и активно в силу их пространственной удаленности) можно оценивать как показатель некой «нормы», в пределах которой коммуникабельность и агрессивность общины уравновешивали друг друга.

Но такой же нормой правомерно считать и вооруженный нейтралитет, преобладавший в отношениях между соседними греческими общинами.

В равной мере «нормальным» было и отношение открытой и прямой вражды с варварами в местах выведения колоний, поскольку стереотип поведения, выработанный по отношению к «ближним» соседям, на них уже не распространялся.

Любые акты внешней и внутренней политики колонии, если они укладываются в эти рамки, можно с этой точки зрения определить как «нейтральные», поскольку в интересующем нас срезе они данную колонию никак не характеризуют. Однако именно они, в силу преобладания в них стандартных черт, представляют наиболее подходящий материал для приложения моделей пространственного анализа и служат наиболее надежной основой для выявления общих закономерностей в колонизационном процессе.

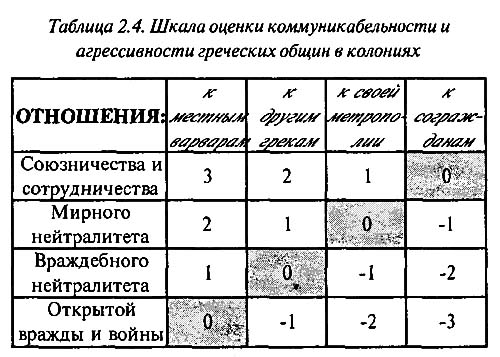

В упрощенном варианте все эти оценки можно представить в виде своеобразной матрицы «агрессивности-коммуникабельности», изображенной в таблице 2.4.

Эта матрица будет применена далее вместо рассмотренной выше бинарной «ионийско-дорийской» схемы, как простейший инструмент для предварительного выявления скрытых упорядоченностей и аномалий в группировании колоний. Предлагаемый способ сравнения колоний прост и немного схож с подсчетом баллов в любительских тестах популярных журналов. Номера ячеек матрицы, представленной в табл. 2.4, пронумерованы числами от -3 до +3. Каждое зафиксированное традицией событие, характеризующее данную колонию с точки зрения ее отношения: а) к местным варварам, б) к другим грекам, в) к своей метрополии, и г) к собственным согражданам, — заносится в соответствующую ячейку матрицы, и колонии присваивается номер этой ячейки. Если однотипное событие случалось в истории колонии дважды — ей присваиваются значения суммы двух номеров, если трижды — то суммы трех номеров и т.д. Затем номера суммируются по каждой ячейке, и результат рассматривается как некий показатель колонизационной активности, выражаемый в терминах «агрессивности» и «коммуникабельности».

Важно подчеркнуть, что показатели будут характеризовать только общину колонистов, но не их метрополию. Независимо от способа рекрутирования переселенцев — а он мог варьироваться в широких пределах, от сугубо добровольного и даже оплачиваемого участия до принудительной жеребьевки, — тон в новых колониях все равно должны были задавать люди несколько иного психотипа, чем тот, что считался нормой в метрополии, и эти отличия должны были как-то проявляться и в правилах поведения.

В отношении многих ничем себя не прославивших колоний традиция обычно скупиться на информацию и, как правило, исчерпываться попутным замечанием, например, о ее участии в выведении какой-либо другой, более известной, колонии, или же о ее кратковременном соприкосновении с какими-нибудь громкими событиями, в которых она играла скромную роль статиста. В этом случае принимается допущение, что во всех остальных отношениях она сохраняла нейтральные позиции — не плела интриги, не враждовала и не входила в союзы (или делала это формально, «как все»), т.е. индекс ее «агрессивности-коммуникабельности» по этим позициям принимается равным нулю. Допущение это основано на том соображении, что сведения о сколько-нибудь сильно проявленной колонией агрессивности или миролюбии, если и были проигнорированы пишущими современниками, то хотя бы сохранились в местных устных преданиях, и по прошествии многих поколений на них мог обратить внимание какой-либо из более скрупулезных и менее разборчивых историографов. (Впрочем, такие случаи обычно древними историками не игнорировались, скорее наоборот — только они и привлекали их внимание; в результате о многих общинах мы не знаем ровным счетом ничего, кроме единичных примеров проявленной ими исключительной жестокости или столь же исключительного великодушия).

Таким образом, основные цели исследования для данной главы работы можно сформулировать следующим образом:

1. Определить некую «норму» колонизационного поведения, могущую служить основой для стандартизации исходных данных, что впоследствии понадобится для правильной оценки результатов моделирования этого поведения.

2. Выделить в традиционных формах коллективного поведения «неправильные» или неадекватные типы реакций и попытаться представить, как, когда и в каких прошлых исторических условиях они могли сформироваться и каким внешним воздействиям могли бы соответствовать.

Стараясь по возможности не входить в дискуссии о хронологии некоторых спорных колоний, я принимал во внимание лишь наиболее широкие и осторожные датировки, вызывающие наименьшие возражения.

Анализ античной традиции о греческих переселениях обобщен в труднообозримом множестве исследований (см.: Козловская 1984, 1989); я опирался в основном на следующие: Loukopoulou (1989), Graham (1971); Huxley (1966), Danoff (1962); Roebuck (1959), Sakellariou (1958), Carpenter (1925), Bilabel (1920).

Традиционная хронология миграционных периодов греческой истории, мне кажется, лучше всего рассмотрена в работах A.M.Snodgrass (1971), R.M.Cook (1946), E.Burn (1935).

Наиболее подробные археологические своды материалов поселений в зонах колонизации содержатся в трудах J.Boardman (1980), R.H.Simpson and О.Т.Р.К.Dickinson (1979), E.Akurgal (1978) и V.R.dA.Desborough (1964).

Подробные очерки истории исследований колоний, включающие многие полезные комментарии, описания и реконструкции, можно найти в монографиях В.П.Яйленко (1982; 1990).

2.3. Генеалогия колоний и их эволюция

Если точкой отсчета в раннем миграционном движении греков принять районы материковой Эллады, откуда, собственно, и началось заселение ими Средиземноморья, то в список самых ранних метрополий (или «метрополий первого поколения») следует включить все области, попадающие в четырехугольник, образованный Фессалией, Лаконией, Фокидой и Эвбеей. Многие из колоний, которые были некогда выведены из этих областей, сами впоследствии становились метрополиями, порой очень активными и положившими начало целым группам новых поселений в зонах колонизации. Предполагается, что эти группы колоний допустимо сравнивать между собой лишь в том случае, если их метрополии сами имели общее происхождение; в противном случае любые параллели в их истории более оправдано рассматривать как простые совпадения и не придавать им большого значения.

В соответствии с этим правилом, все рассмотренные далее колонии сгруппированы по их происхождению из общей метрополии, а в рамках самого этого деления ранжированы по поколенному счету.

Эту исходную компаративную основу можно представить в виде сводной таблицы (см. табл. 2.5).

Некоторые из приведенных колоний основывались совместно двумя или более метрополиями; другие основывались дважды и даже трижды; кроме того, бывали случаи, когда одна метрополия силой захватывала чужую колонию, что приводило к полной смене ее внешнего облика. Примечательно, что в этих случаях ожидаемого «пропорционального смешения» характерных черт коллективного поведения в колонии почти не происходило, — оно было явно несимметричным, и колонии, как правило, наследовали основные поведенческие характеристики от какой-либо одной из своих метрополий.

Например, малоазийский Теос был основан совместно выходцами из Аттики и Беотии, но на протяжении всей его истории и он, и его колонии оставались типично беотийскими по своему облику, и в их внешней политике почти невозможно проследить никаких собственно аттических черт (хотя Теос и входил в Лигу ионийских городов). Другой пример: древняя традиция, правда, большей частью в поздних и не очень надежных передачах, включала в число основателей Византия мегарян, коринфян, аргивян, беотийцев, аркадян, родосцев, фасосцев, эфесцев, каристян и микенцев (Пальцева 1999:176-177), и если она достоверна хотя бы отчасти, тем примечательнее тот факт, что Византий, несмотря на столь интенсивные этнические перемешивания, все-таки остался типичной мегарской колонией, не отличавшейся от других родственных ему колоний ни приемами внешней политики, ни формами материальной культуры.

Далее мы рассмотрим каждое из обозначенных в таблице направлений колонизации и проследим каждую ветвь миграционного дерева от начала и до конца, но останавливать внимание будем только на тех колониях, относительно которых в традиции сохранились какие-либо сведения об их внутренних и внешних взаимоотношениях. Характер этих взаимоотношений будет оцениваться по параметрам, описанным в таблице 2.4, а оценки будут включены непосредственно в текст и выделены в нем квадратными скобками. Возможно, это несколько затруднит чтение, но зато облегчит проверку правильности самих оценок.

2.3.2. Модель эволюции колоний

Приведенный в таблицах 2.5 (а, б) список колоний представляет табличную форму «эволюционного древа», наподобие тех простых графических кластеров, которые так любят использовать биологи для наглядного сравнения признаков эволюционирующих объектов. Поскольку перед нами стоит задача того же рода, к ней допустимо применить те же приемы сравнения. В нашем случае носителями признаков являются не биологические объекты, но некие социальные организмы, а сами «признаки» представляют образцы не столько индивидуального, сколько коллективного поведения, тем не менее, в структурном отношении они имеют много общего. Эти признаки «наследовались» от метрополии к колонии, как и биологические видовые признаки. При филиации и слиянии общин в процессе переселения эти признаки расщеплялись и рекомбинировались, и таким образом в них проявлялось общее свойство «изменчивости». Попадая в иную природную и социальную среду обитания, они были вынуждены адаптироваться к новым условиям, и не все из них выживали в ходе этой проверки: таким образом, общины колоний подвергались вполне определенному действию «отбора».

В «генеалогическом древе» колоний обнаруживались свои фавориты и неудачники; какие-то ветви хирели и вырождались, другие, напротив, крепли и предельно расширяли ареал своего обитания; одни колонии образовывали смешанные территориально-властные единства (напр.: Сиракузы, Кирена или Пантикапей), другие, напротив, становились полными изолянтами (как, например, Астак в Никомедии или Метона во Фракии) или же превращались в некое подобие вирусов, лишенных собственного организма и встраивающихся в геном носителя (как почти все ближневосточные греческие фактории).

В следующем разделе работы все рассмотренные колонии будут сгруппированы по трем характеристикам их колонизационного поведения: наследуемости черт поведения, их изменчивости и адаптации общин к действию сил отбора, а уже внутри самого этого деления — по происхождению и поколенному счету колоний.

Всего сравнению было подвергнуто более 110 поселений, но в текст описаний были включены лишь те из них, которые имели нужные нам характеристики.